Spielzeit 21/22: vertrauen

vertrauen: haben wir unsere Spielzeit 2021/22 übertitelt. Vertrauen, als „mittlerer Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen“ (Simmel), als durchaus risikoreiche Zuversicht in die Redlichkeit von Personen und Institutionen, als „Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität“ (Luhmann), als etwas, das wir schenken oder uns entgegengebracht wird, als Rohstoff für Utopien und naive Illusionen. Aus unterschiedlichen Zeiten und Blickwinkeln stellen unsere Inszenierungen und Projekte die Vertrauensfrage. Dabei haben wir dieses Mal viele historische Stoffe im Programm, von denen wir uns Anregungen für die Gegenwart erhoffen.

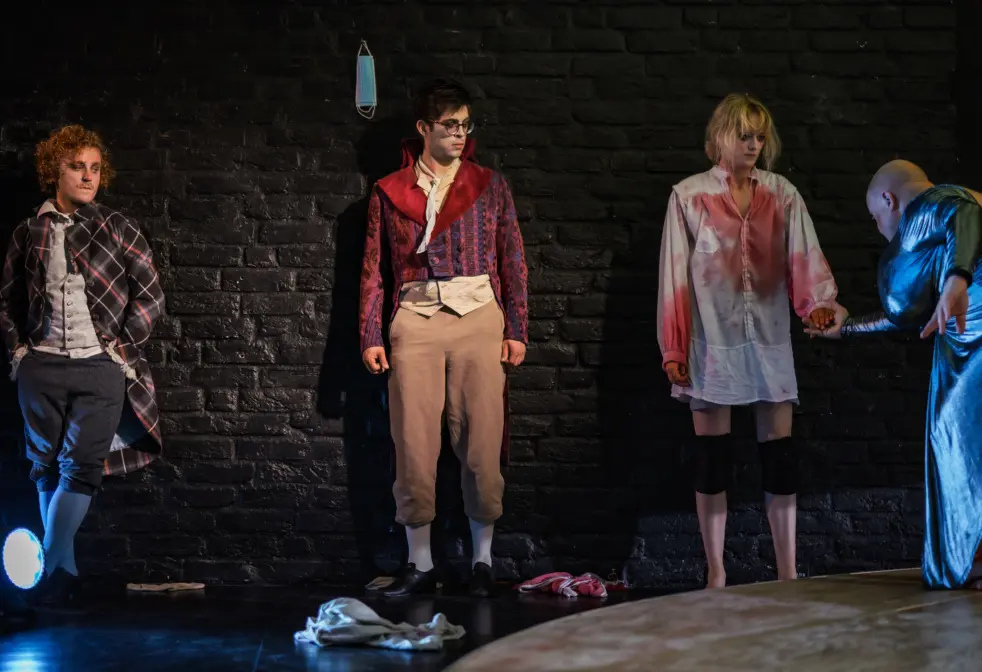

Georg Büchners Dantons Tod in der Inszenierung von Ulrich Greb geht der Frage nach, ob eine Revolution zwangsläufig in die Restauration führen muss und wie der scheinbare Kreislauf zu durchbrechen ist. Der Dramenentwurf Die Polizey von Friedrich Schiller macht die Entstehung der Institution der Polizei in Paris zum Thema und erkennt schon in ihren Anfängen das systemische Dilemma des staatlichen Gewaltmonopols. Die Stückentwicklung von Anna Elisabeth Frick setzt sich mit der Fortschreibung dieses Konflikts bis in die Gegenwart auseinander und ist unser Beitrag zu ZEHN X FREIHEIT, der zweiten Theaterreise der RuhrBühnen.

Der Bär, der nicht da war von Oren Lavie war im November dieses Jahres endlich sichtbar, nachdem er im letzten Jahr coronabedingt nicht gezeigt werden durfte. Das witzige und poetische Kinderstück über die Suche eines Bären nach sich selbst reist als mobile Produktion in Schulen und Kitas. Die Familienvorstellungen am Wochenende wurden wie in den Vorjahren im Jugendheim St. Barbara in Meerbeck aufgeführt. Eine Einladung zum NRW Kinder- und Jugendtheaterfestival WESTWIND war eine Honorierung der überzeugenden Arbeit des Ensembles mit dem Regisseur Andreas Mihan.

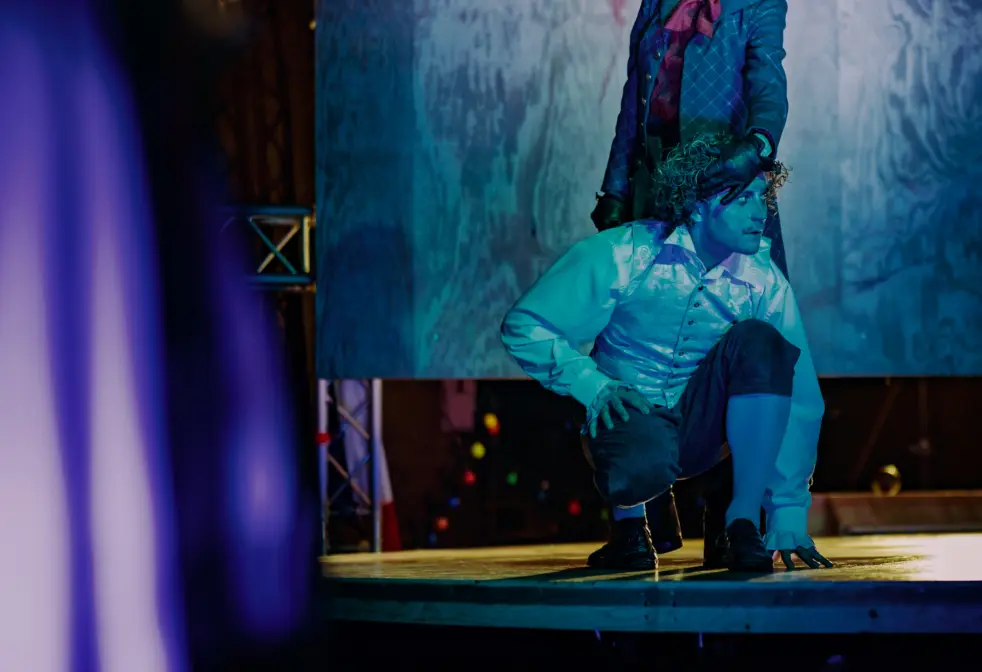

König Ödipus in der Inszenierung von Ulrich Greb ist ein Stück über die Blindheit der Vernunft. Sophokles führt seinen Helden zu der schmerzhaften Erkenntnis, wie sehr er für seine Lebensumstände verantwortlich ist und konfrontiert uns mit den hochaktuellen Folgen des „Anthropozän“.

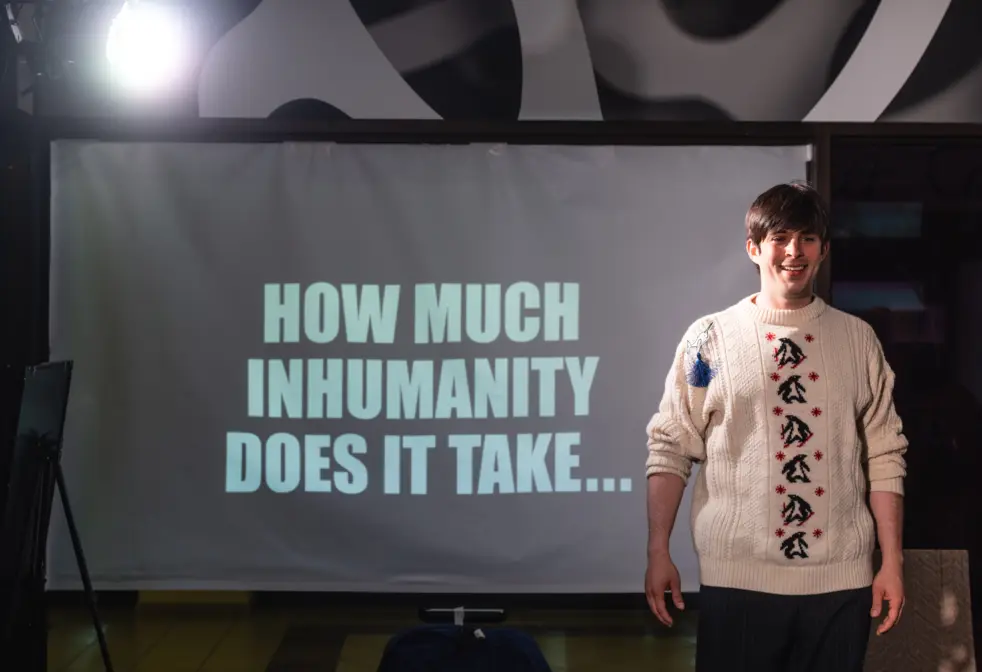

Die Brutalität der Schönheit nach Motiven des Films „The Square“ von Ruben Östlund wirft in der Regie von Paulina Neukampf einen selbstironischen Blick auf die Doppelmoral und Heuchelei des Kunst- und Kulturbetriebs und findet als Exkursion im Wallzentrum statt.

Auch das Junge STM ist nach dem Lockdown wieder höchst aktiv: Das Kinder- und Jugendtheaterfestival „Penguin’s Days“ wird 30 und wird das unter dem Titel „Anstoßen“ ausgiebig feiern. Darüber hinaus gibt es vier Inszenierungen mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Außerdem ein Bürger*innenchor-Projekt zum Thema Grundgesetz und den 13. Moerser Jugendkongress zur Überwindung von Rechtsextremismus und zur Förderung von Demokratie zusammen mit dem Bollwerk 107, der VHS und dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Moers.

Seit der Spielzeit 2019/20 erhalten wir im Rahmen des Förderprogramms „Neue Wege“ vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW und dem NRWKULTURsekretariat die Möglichkeit, das in die Jahre gekommene Einkaufszentrum Wallzentrum unter dem Titel Das W – Zentrum für urbanes Zusammenleben drei Jahre lang in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern sci:moers und dem Fachbereich Social Urban Design der Hochschule Niederrhein mit kulturellen, künstlerischen und sozialen Projekten zu beleben. Dazu wurden Expert*innen aus den Bereichen Architektur, Soziologie, Design und Kunst eingeladen, um gemeinsam mit den Menschen, die dort leben und arbeiten, Perspektiven urbanen Zusammenlebens neu zu denken, zu entwickeln und zu erproben.

Stark eingeschränkt durch die Corona-Maßnahmen konnten nach dem Lockdown zahlreiche partizipative und diskursive Projekte endlich in direkten Begegnungen stattfinden, was für ein interaktives Beteiligungsprojekt von essentieller Bedeutung ist (siehe: „Mehr…“).