Spielzeit 13/14

Das Schlosstheater und das Junge STM werden unter dem Motto „all inclusive“ mit verschiedenen Inszenierungen und Projekten den vielschichtigen Begriff „Inklusion“ befragen, erforschen und im Kontext gesellschaftlicher Realitäten ausprobieren. Bei der Suche nach Stücken zur modernen Frage der Inklusion sind wir erstaunlicherweise vor allem bei klassischen Autoren fündig geworden: „Othello“, „Nathan der Weise“ und „Don Quijote“ sind erstmals in Moers zu sehen. Brechts „Mann ist Mann“ war 1976 bereits im Schloss zu erleben, Philipp Preuss interpretiert das Stück über den Verlust von Individualität als Inversion des Inklusionsgedankens. Und Barbara Wachendorff erkundet in dem Rechercheprojekt „Under Cover“ zusammen mit Schauspieler*innen und Betroffenen die gesellschaftliche Dimension der Volkskrankheit Depression. Das starke Publikumsinteresse an dieser Inszenierung und dem zusammen mit dem Bündnis gegen Depression Kreis Wesel, „Duisburg gegen Depression“ und der Caritas veranstalteten „Thementag Depression“ belegten die Wichtigkeit und Aktualität der Auseinandersetzung mit dem Thema.

Darüber hinaus inszenierte Ulrich Greb mit dem Gesangsvirtuosen und Moerser „Improviser in Residence 2013“, Michael Schiefel, ein szenisches Konzert nach Franz Kafkas Erzählung „Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse“ und Regieassistent Stefan Eberle richtete eine szenische Lesung von Franz Kafkas „Der Prozess“ ein.

Das Junge STM erprobte und erforschte den Programmschwerpunkt der Spielzeit mit Theaterworkshops und -Projekten, gestaltete mit dem sci:moers das Projekt „Durch offene Türen laufen“ und widmete auch das 22. Kinder- und Jugendtheaterfestival „Penguin’s Days“ unter dem Titel „ALLE&ALLES“ dem zentralen Spielzeitthema.

Der vom Rat der Stadt am 26.09.2012 beschlossene Haushaltssicherungsplan (HSP) schließt Einsparungen des Schlosstheaters gemäß des Haushaltsicherungskonzeptes (HSK) 2010 mit ein und beendet damit die Unsicherheit über die Zukunft des Hauses. Mit der dadurch erwirkten Planungssicherheit kann sich das Schlosstheater Moers ab jetzt wieder ganz auf seinen künstlerischen Auftrag konzentrieren.

Othello

Othello

VON WILLIAM SHAKESPEARE

DEUTSCH VON ERICH FRIED

Team

Mit:

Magdalene Artelt

Patrick Dollas

Matthias Heße

Marieke Kregel

Werner Strenger

Frank Wickermann

Inszenierung: Ulrich Greb

Bühne: Birgit Angele

Kostüme: Elisabeth Strauß

Dramaturgie: Nicole Nikutowski

Premiere: 12.09.2013, Schloss

Fotos: Sascha Schürmann

Othello ist ein kampferfahrender General und nützlich für die venezianische Republik. Er löst Probleme und verteidigt die Herrschaftsansprüche seines Auftraggebers an den Grenzen zum Osmanischen Reich und Afrika. Er kennt die Feinde so genau, weil sie seine Herkunft sind. Othellos militärische Erfolge sind Voraussetzung und Garantie für die gesellschaftliche Anerkennung in seinem neuen Heimatland. Doch mit der heimlichen Heirat Desdemonas, Tochter eines der besten Häuser Venedigs, überschreitet Othello den ihm zugestandenen Platz. Stereotype und Vorurteile wenden sich nun offen gegen ihn. Jago, ein Fähnrich weit untergeordneten Rangs, sieht seine Chance für den Aufstieg. Intrigenreich macht er Othello zum Spielball diskreditierender Vorurteile und treibt ihn in einen paranoiden Eifersuchtswahn. Der geachtete General verwandelt sich unter den Augen der Venezianer Öffentlichkeit in den monströsen Wilden, den jetzt alle in ihm sehen.

Shakespeares Stück von 1603 spielt mit dem Umgang einer Gesellschaft mit dem Nicht-Normativen. Othello ist der personifizierte Fremde – und wirft die Frage nach dem Preis gesellschaftlicher Akzeptanz auf. Was vordergründig wie eine Eifersuchtstragödie anmutet, ist ein Stück über die Gewalt gesellschaftlicher Ordnungsstrukturen und den Verlust von Identität als Preis der Integration.

Die Rolle des Othello spielt Werner Strenger, dem Moerser Publikum als festes Ensemblemitglied aus den Spielzeiten 2004 bis 2007 bekannt und nun als Gast im STM. Seit dem Wintersemester 2013/2014 ist er Professor an das Institut Schauspiel der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz.

othello

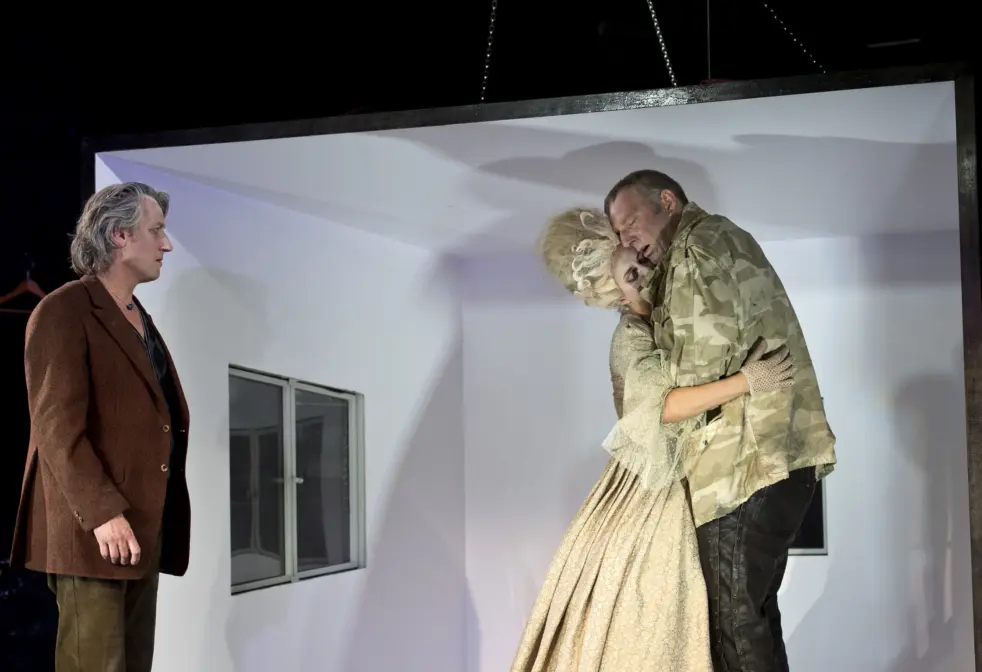

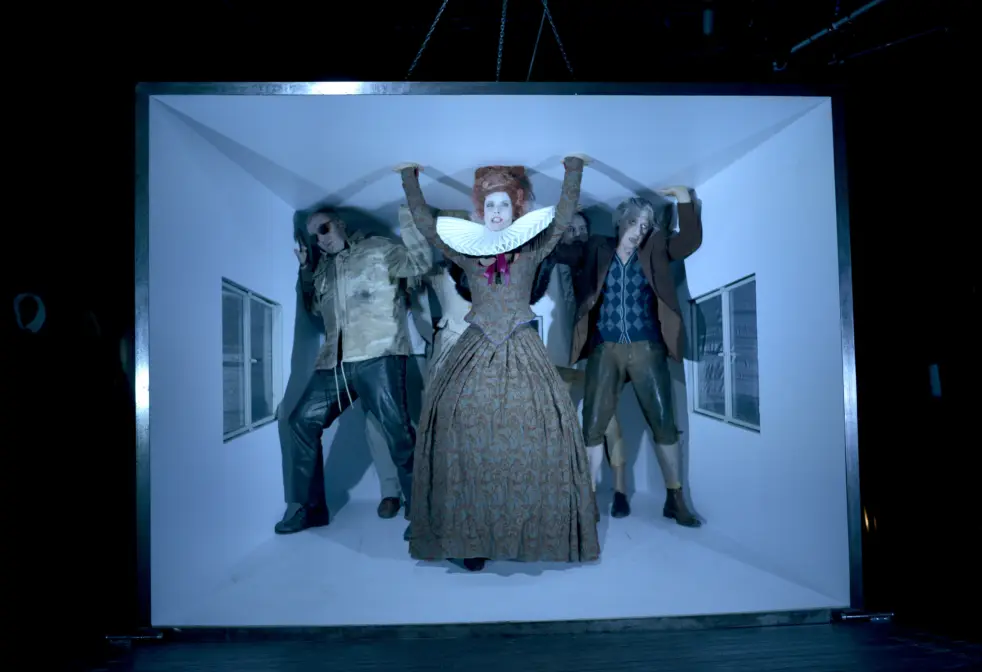

Ulrich Greb nimmt sich Zeit, um Shakespeares Tragödie um Liebe, Eifersucht und Gewalt aufzurollen. Und er nimmt sich Zeit, um in seiner Inszenierung das selbst auferlegte Spielzeitthema „All inclusive“ aus dem Klassiker fein säuberlich herauszusezieren: die Inklusion, wobei er den „ersten Moerser Othello“ mehr als ein Beispiel für die misslungene Integration interpretiert. (…) Regisseur Ulrich Greb macht aus seinem tragischen Helden keinen Schwarzen, grenzt dessen Herkunft nicht ein. Im Gegenteil. Er macht das andere Figurenpersonal weißer. Immer wieder lässt er es tief in den Pudertopf greifen. Zuweilen wirkt die Bepuderung wie eine zwanghafte Selbstläuterung. Mit seiner rosigen Gesichtshaut, die nach dem Kampfeinsatz schwarz beschmiert ist, wirkt Othello einzig lebendig. Venedigs feine Gesellschaft, in historischen Gewändern und ...

pressestimmen

... mit riesigen Halskrausen gekleidet, degradiert der Moerser Regisseur zu austauschbaren Karikaturen. Schauspieler Matthias Heße ist zum Beispiel ein genauso guter Cassio wie Brabantio. Die Inszenierung ist puristisch, das Bühnenbild im Moerser Schloss karg. Der Fokus liegt hier auf Sprache und die Körperlichkeit. Beides drängt sich besonders auf, weil Ulrich Greb in die Bühne eine Kiste hat bauen lassen, in denen die Schauspieler kaum noch stehen können. Die Figuren sind in der Enge des steril-weißen Raums einander ausgeliefert.

(Anja Katzke, Rheinische Post)

pressestimmen

Der Running Gag des Abends ist, wie der arme Rodrigo (ein wunderbar naiver Geck: Patrick Dollas) immer wieder in seine Neben-Nebenrolle abserviert wird: „Und wer sind Sie?“ „Mein Name ist Rodrigo.“ „Umso weniger willkommen!“ Dies findet seinen Höhepunkt im letzten Satz des dreistündigen Theaterabends. Othello richtet sich nicht selbst, sondern Rodrigo setzt sich neben ihn und fragt: „Und wer sind Sie?“

Ja, wer ist er eigentlich, dieser Othello in der Moerser Version? Bei Greb ist Othello weniger der Fremde, als vielmehr die anderen die Fremdelnden. Ein großartiger Werner Strenger spielt ihn machohaft, testosterongesteuert, breitbeinig, sonnenbebrillt, in abgeschabten Lederhosen, Springerstiefeln und Tarnjacke. Ein Soldat. Ein grober, rabaukiger Typ – selbst bei den Originaltext-Passagen – mit weichem Kern und der Fähigkeit zu echter Liebe. Ein bisschen Schimanski auf klassisch.

Diese Liebe stößt allerdings an ihre Grenzen, sobald Desdemona (herausragend ausbalanciert: Marieke Kriegel) zickiger und ...

pressestimmen

... ungehorsamer wird, geschweige denn, als die böse Saat des Jago (Frank Wickermann) aufgeht und Othello an ihre Untreue glaubt. Desdemona stirbt in Moers einen sehr langsamen Tod über die Pause hinaus. Kein Gericht dieser Welt würde das als Affekt durchgehen lassen. Sie hat sogar noch Zeit, im engen Guckkasten (Bühnenbild: Birgit Angele) für sich selbst ein Blumenmeer auszulegen und Kerzen aufzustellen, es tanzt der Bi-Ba-Butzemann.

Im Theaterblut rutschen die Schauspieler mehrfach aus, als sie sich nach einer hochkonzentrierten Vorstellung viele „Vorhänge“ abholen dürfen und einige stehende Ovationen bekommen. Nein, dieser Othello ist keineswegs eine Bauchlandung.

(Karen Kliem, WAZ)

pressestimmen

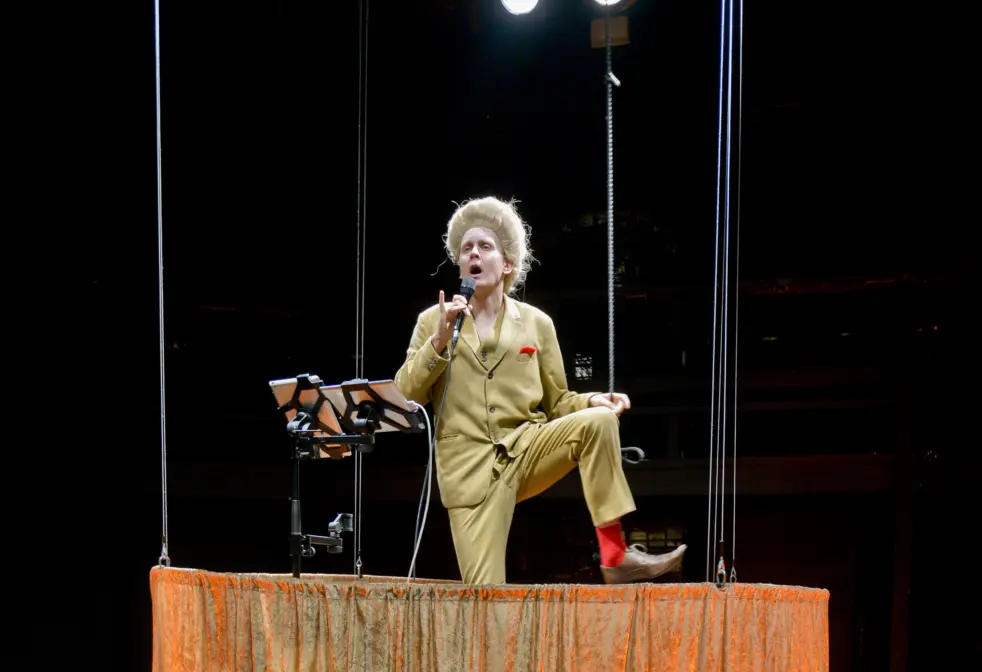

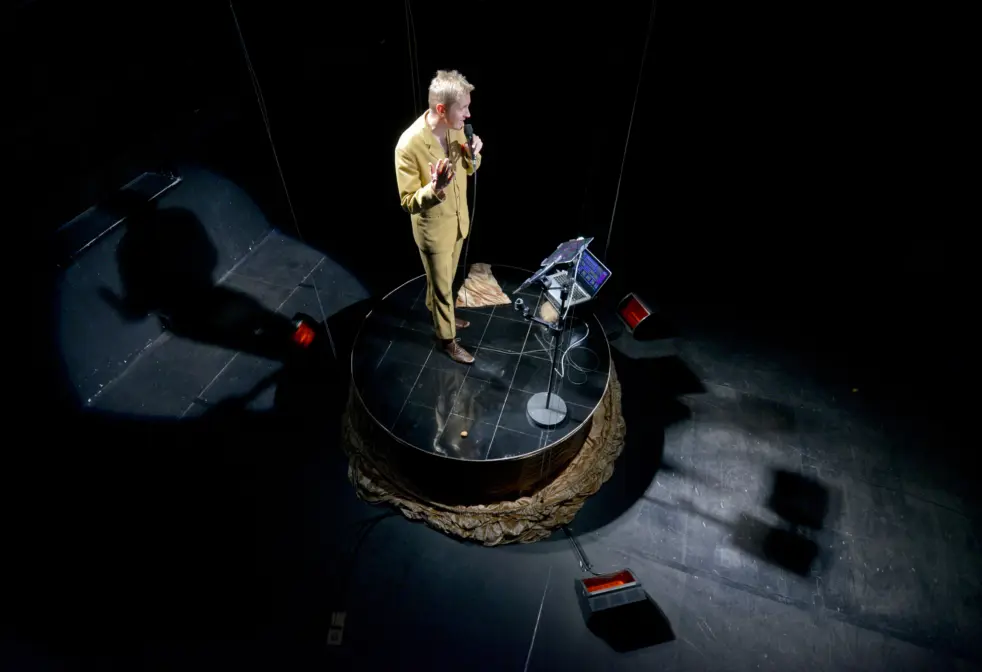

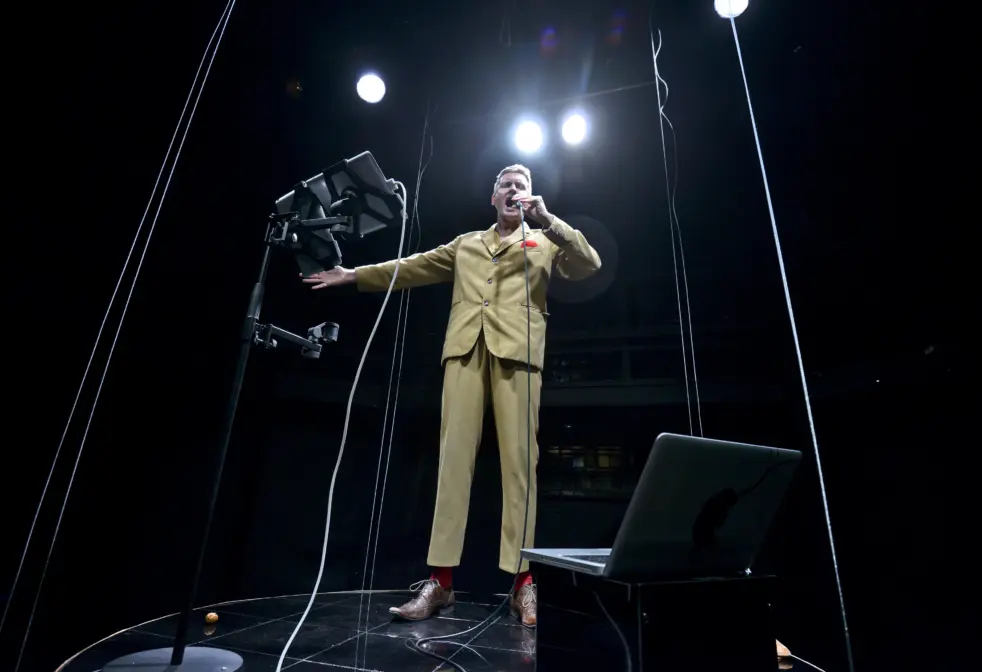

Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse

Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse

VON FRANZ KAFKA

Team

Mit:

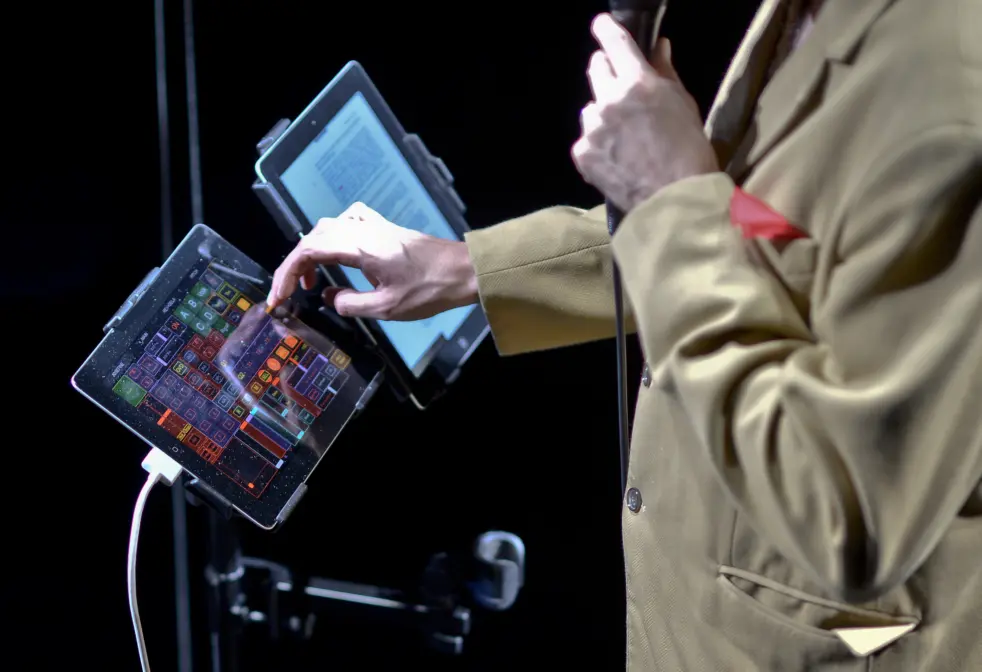

Michael Schiefel (Improviser in Residence 2013)

Inszenierung & Ausstattung: Ulrich Greb

Premiere: 15.11.2013, Kapelle

Fotos: Sascha Schürmann

„Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse“ ist Franz Kafkas letzte Erzählung. Mit scharfer Ironie und paradoxer Zuspitzung reflektiert er kurz vor seinem Tod den Stellenwert von Kunst in der Gesellschaft. Kafka nutzt dazu die Form der Fabel und verlegt das Thema in die Welt der Mäuse. Aus der Perspektive des Mäusevolks wird aufgeregt über das Phänomen „Josefine, die Sängerin“ debattiert, die wahrscheinlich „gar nicht singt, höchstens pfeift und das nicht einmal besser als andere Mäuse, eher schlechter, wodurch das Geheimnis ihrer nicht existenten Kunst nur noch größer wird“ (Deleuze/Guattari).

Michael Schiefel, der Stimmvirtuose und Moerser Improviser in Residence, lässt in einem szenischen Konzert ein vielstimmiges Panoptikum von Ansichten und Meinungen entstehen und verdichtet das selbstbewusste Volk der Mäuse zu einer selbstbezüglichen Erregungsrepublik, die sich am überzeugendsten mit sich selbst beschäftigt.

Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse

Es pfeift, es wispert, es kratzt und trippelt – die Mäuse scheinen überall in der dunklen Kapelle unterwegs zu sein. Lästern, staunen, rätseln über „ihre Sängerin Josefine“, die Diva, die Retterin, die Außenseiterin. Schlosstheaterintendant Ulrich Greb und der Moerser Improviser Michael Schiefel lieferten am Freitagabend bei der Premiere von Kafkas „Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse“ ein kleines Glanzstück ab. Vielstimmig im wahren Wortsinn ließ Vokalkünstler Schiefel, erstmals auch als Schauspieler auf der Bühne, ein ganzes Mäusevolk lebendig werden und mit diesem auch eine Diskussion über die Rolle von Kunst und Künstler in unserer Gesellschaft.

(Gabi Gies, NRZ)

pressestimmen

In dieser, seiner letzten, kurz vor seinem frühen Tod geschriebenen Fabel stellte Kafka nicht nur die Frage nach dem Wert des künstlerischen Tuns innerhalb einer Gesellschaft, sondern auch, wie viel Individualität einem Künstler dabei zugestanden werden sollte. Und zwar nach dem Motto: „Wer bestimmt eigentlich, was wirkliche Kunst oder nur eitle Selbstdarstellung ist?“ (…) Dabei ließen die von Michael Schiefel wechselweise mal gesprochen, mal singend und dann wieder „nur“ mit elektronisch verstärkten Mundgeräuschen vorgetragenen Argumente der Kafka’schen Mäusegesellschaft die Sängerin selber den ganzen Abend gar nicht zu Wort kommen. „Unser Volk ist gleichzeitig kindlich und vorzeitig alt. Wir sind zu alt für Musik“, lauteten die zwischenzeitlich aus den Lautsprechern in den Dachecken vernehmbaren Volkskommentare….

(Jutta Langhoff, Rheinische Post)

pressestimmen

Don Quijote

Don Quijote

NACH CERVANTES

Team

Mit:

Patrick Dollas

Matthias Heße

Inszenierung: Susanne Zaun | Anne Tenhaef

Textfassung: Susanne Zaun

Ausstattung: Mamoru Iriguchi

Dramaturgie: Holger Runge

Premiere: 08.11.2013, Altes Neues Rathaus

Fotos: Sascha Schürmann

Ausgehend von Cervantes Klassiker feiern wir im diesjährigen Kinderstück zusammen mit Kindern ab fünf Jahren und ihren Familien die Macht der Phantasie. Schließlich sagt man ja auch: Man soll feste Feste feiern. Gemeinsam mit dem Publikum stürzen sich die beiden Gastgeber In die Abenteuer des heldenhaften Ritters Don Quijote der La Mancha und seines treuen Gefährten Sancho Panza. Sie haben dafür an alles gedacht: Ritterschlag, Knappentasche, Pferd und Lanze … Mit Edelmut und überbordender Phantasie bekämpfen sie auf beispiellose Weise das Böse und schützen das Gute. Dabei scheuen sie nicht Prügel noch Gefahr. Die Zuschauer sind eingeladen. sie auf dieser wilden und fabelhaften bunten Reise zu begleiten.

Mit „Don Quijote“ gab die Regisseurin Susanne Zaun ihr Debut am Schlosstheater Moers. In ihrer Textfassung arbeitete sie die turbulenten Abenteuerpassagen und aktionsgeladenen Elemente des Romans heraus und legte den Fokus auf den Aspekt der kreativen Weltwahrnehmung durch den Einzelnen.

don quijote

Am Schluss erhielten alle den Ritterschlag. Den haben eigentlich auch Patrick Dollas und Matthias Heße als Schauspieler verdient, ebenso wie Susanne Zaun als Regisseurin. Sie nehmen die Kinder so geschickt mit in die Abenteuerwelt von Don Quijote, dass sie es kaum merken. Denn dieser Ritter ist gewiss keiner der traurigen Gestalt. So fesseln sie die Schüler eine ganze Stunde an sich und das Geschehen auf der Bühne. Das ist nun auch turbulent und witzig genug, um keine Langeweile aufkommen zu lassen, inklusive Slapstick und Konfetti. Dieser „Don Quijote“ ist ganz nah dran an seinen jungen Zuschauern.

(Karen Kliem, WAZ)

pressestimmen

Es ist eine gleich mehrfache Lebenslektion, dieses Kindertheaterstück „Don Quijote“. Was es den Zuschauer lehrt: Jeder kann ein Held sein. Jeder kann mal der Helfer sein. Es ist sogar gut, sich mal als jemand anderer zu sehen. Und nicht jedes Traumland ist auch in Wirklichkeit traumhaft.(…) Irgendwann sind die beiden zurück im Jetzt, Don Quijote und Sancho Pansa sind wieder in den Accessoires verschwunden. Der Gast ist noch immer nicht aufgetaucht. Dafür ist den Kindern klar: Jeder kann ein großer Held sein. Jeder kann ein die wichtige Unterstützung sein. Ganz sicher ist: Alleine gegen Windmühlen zu kämpfen macht keinen Spaß….

(Barbara Grofe, Rheinische Post)

pressestimmen

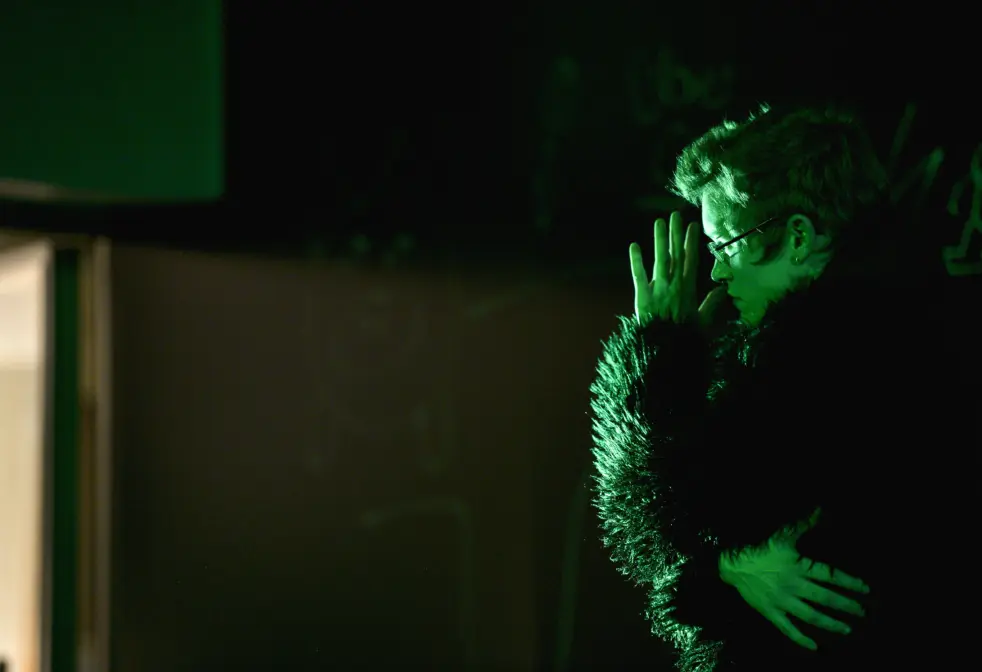

Under Cover

Under Cover

RECHERCHEPROJEKT ZUM THEMA DEPRESSION

Team

Mit:

Tobias Bausch | Melanie Bovenschen | Volker Gedrath | Nina Gottschalk | Cornelia Graefen | Anika Grönke | Jana Isfort | Sabine Jüngling | Joachim Kunz | Marissa Möller | Björn Nienhuys | Hannah Schmidt | Frank Wickermann

Inszenierung & Konzeption: Barbara Wachendorff

Bühne & Kostüme: Christoph Rasche

Dramaturgie: Nicole Nikutowski

Rechercheorganisation: Judith Schäfer

Premiere Samstag: 30.11.2013, Altes Neues Rathaus

Fotos: Sascha Schürmann

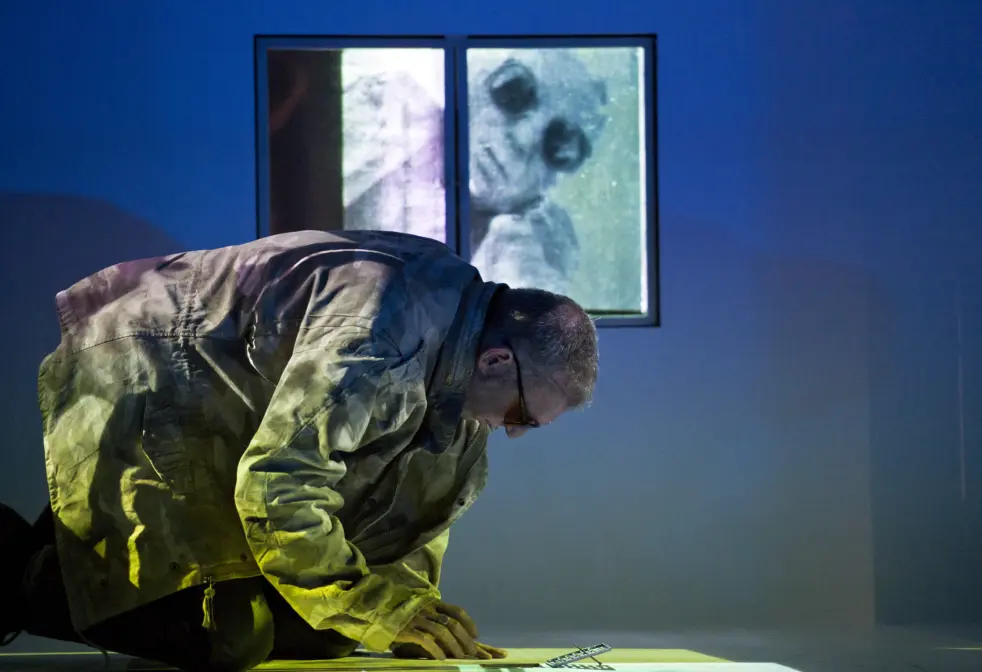

Zwischen 12 und 17 % aller Menschen in Deutschland erkranken im Laufe ihres Lebens an Depression, seit Jahren steigt die Zahl. Trotzdem bleibt die Krankheit ein Tabu. Wer will schon zugeben, nicht mehr richtig zu funktionieren?

Der Soziologe Alain Ehrenberg nannte Depression eine Krankheit der Verantwortung gegenüber dem eigenen Ich. Die ständige Forderung nach Kreativität, Autonomie, Selbstständigkeit und Verantwortung stellt den Menschen in der modernen Gesellschaft vor die Aufgabe, um jeden Preis er selbst zu sein. Das Ich ist zur Großbaustelle geworden. Und manchmal reagieren Körper, Seele und Kopf mit Rückzug auf ganzer Linie.

Das Rechercheprojekt sucht in der Zusammenarbeit von Schauspieler*innen und Betroffenen die Reibung des Themas mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten und Veränderungen des 21. Jahrhunderts und ...

under cover. Rechercheprojekt zum Thema Depression

... nimmt Menschen mit Depressionen als Teil eines gesellschaftlichen Phänomens wahr. Neben mehr als 30 Interviews mit Betroffenen und Expert*innen, die der Inszenierung als Grundlage dienten, sind elf von ihnen zusammen mit zwei STM-Schauspieler*innen Teil der Inszenierung. Der große Andrang des Publikums war ein Beleg für die Brisanz der Thematik, die sich bis in die intensive Beteiligung an Vor- und Nachgesprächen zeigte. Barbara Wachendorff, die sich in ihren mehrfach ausgezeichneten Recherchearbeiten häufig mit Menschen am Rande der Gesellschaft beschäftigt, gelang es erneut, einen Bühnenraum entstehen zu lassen, der ihre Geschichten und Themen aus der Tabuzone in eine gesellschaftliche Öffentlichkeit bringt.

under cover. Rechercheprojekt zum Thema Depression

Elf Laienschauspieler, die alle ihre eigenen Erfahrungen mit der „Volkskrankheit“ Depression mitbringen, weben in dieser einzigartigen Theatercollage gemeinsam mit Frank Wickermann und Ensemblegast Heike Trinker ein komplexes Bild der „Volkskrankheit“ Depression. Barbara Wachendorff deckt Schicht für Schicht des komplexen Themas auf, nichts bleibt unter der Decke. Sie klärt auf und lässt nachdenken – all das mit großer Menschenliebe.

(Karen Kliem, Neue Rheinische Zeitung)

pressestimmen

Ein facettenreiches, mutiges Theaterprojekt: emotional anrührend, aber auch informativ, mit witzigen, grotesk überzeichneten Momenten und hoffnungsvollem Ausgang.

(Stefan Keim, WDR 5 - Scala)

pressestimmen

Dass die Premierengäste von Barbara Wachendorffs Recherchestück „Under Cover“ am Samstagabend nicht depressiv sondern eher glücklich und um ein Vielfaches reicher nach Hause gingen, ist einem jener Theaterabende geschuldet, an dem sich Schauspieler und Zuschauer ganz besonders intensiv begegnen. Elf Laienschauspieler, die alle ihre eigenen Erfahrungen mit der „Volkskrankheit“ Depression mitbringen, weben in dieser einzigartigen Theatercollage gemeinsam mit Frank Wickermann und Ensemblegast Heike Trinker ein komplexes Bild der „Volkskrankheit“ Depression. (…) Barbara Wachendorff deckt Schicht für Schicht des komplexen Themas auf, nichts bleibt unter der Decke. Sie klärt auf und lässt nachdenken – all das mit großer Menschenliebe. (…) „Ich bin verloren gegangen und habe mich nirgendwo wiedergefunden“, heißt es in einem der eingespielten Zitate zu Beginn des Stückes. Einer von vielen Gänsehautmomenten. Auch dafür gab es am Ende des Stückes für Schauspieler und Regisseurin stehende Ovationen.

(Gabi Gies, NRZ)

pressestimmen

In Barbara Wachendorffs Rechercheprojekt „Under Cover“ sind es elf Menschen, die den Mut haben, über ein Tabu zu sprechen. (…) Wachendorff, die für die Regie verantwortlich zeichnet, eröffnet einen verstörenden Einblick in die Gefühlswelten der Menschen, deren Leben so brüchig, lähmend und anders geworden ist. Sie dokumentiert Schicksale und Lebenskrisen, zitiert aufklärend Psychologen und Philosophen. Und doch wohnt ihrer Inszenierung eine heitere Gelassenheit inne, die dem Thema die erdrückende Schwere nimmt. (…) Frank Wickermann und Heike Trinker kitzeln die Tabubrüche heraus, wenn sie im imaginären Kaufmannsladen eine Scheibe Hoffnung kaufen, jedoch aus Versehen zu Traurigkeit greifen, um sich dann mehr Libido zu wünschen. Im Fokus dieser Inszenierung stehen jedoch die Experten, die erstmals auf einer Theaterbühne stehen, und denen in der Premiere am Samstag der stehende Beifall des Publikums galt.

(Anja Katzke, Rheinische Post)

pressestimmen

Nathan der Weise

nathan der weise

NACH GOTTHOLD EPHRAIM LESSEING

Team

Mit:

Patrick Dollas

Matthias Heße

Marissa Möller

Sabine Osthoff

Frank Wickermann

Inszenierung: Ulrich Greb

Bühne: Birgit Angele

Kostüme: Elisabeth Strauß

Choreographie der Gurdjieff-Tänze: Anandita Schinharl

Dramaturgie: Jurgita Imbrasaite

Premiere Samstag, 08.02.2014 | Schloss

Fotos: Jakob Studnar

„Nathan der Weise“ mit seiner berühmten Ringparabel, den Lessing 1778 nach einer nahezu mathematischen Logik entwirft, zählt zu den literarischen Grundsteinen der Aufklärung und wird als Vision für ein friedliches Zusammenleben der drei monotheistischen Religionen gelesen. Doch wie realistisch ist das? Können verschiedene Religionen und Kulturen sich auf eine gemeinsame humanistische Idee verständigen?

Ulrich Greb stellt in seiner Inszenierung die Frage nach der Realitätstauglichkeit von Lessings „Happy End“ ebenso wie die Frage nach der persönlichen Verantwortung jedes Einzelnen für ein friedliches Zusammenleben.

nathan der weise

Ulrich Grebs Inszenierung des „Nathan“ weist sich zwar bescheiden „nach Lessing“ aus, aber es handelt sich um alles andere als eine grobe oder gar willkürliche Dekonstruktion des Textes, der zwar fragmentiert und umgestellt, in seiner Substanz aber durchaus nicht beschädigt wird. Der folgenreichste Eingriff ist die Tatsache, dass Nathan als einzeln Handelnder ausfällt. (...) Zu sehen ist in Moers ein dichter Abend, der subtiles Gleichgewicht von Pathos und Ironie findet.

(Martin Krumbholz, Theater der Zeit)

pressestimmen

Drei Männer, zwei Frauen, und ein großer Klumpen Lehm, eingeschlossen in einem Holz vertäfelten Raum mit Türschellen an den Wänden, auf die niemand reagiert: Willkommen in einer neuen Versuchsanordnung des Schlosstheaters. Intendant Ulrich Greb inszeniert "Nathan der Weise" und setzt theatral im Schloss einen Lern- und Denkprozess in Gang, zu dem Lessing als Vertreter von Aufklärung und Humanismus vor mehr als 200 Jahren mit seinem dramatischen Gedicht den Anstoß gab. Großer Applaus für eine anspruchsvolle Lessing-Inszenierung und ein starkes Schauspiel-Ensemble.

(Anja Katzke, Rheinische Post)

pressestimmen

Die Ringparabel, die in Lessings Stoff Judentum, Islam und Christentum nebeneinander stehen lässt und als Idee der Toleranz gilt, eröffnet Grebs Inszenierung. Da sitzen die Schauspieler auf der Bühne bei einer Art therapeutischem Kneten mit Ton und murmeln Passagen daraus. Aber das mit der Toleranz ist nicht so einfach, wenn einer dem anderen das liebevoll geformte Tonfigürchen kaputt haut. Der große Tonklumpen eröffnet viele Deutungsmöglichkeiten: Wie formbar ist der Mensch? Sollte sich jeder seinen Golem formen, um weiser zu werden? Ist Toleranz doch bloß Gleichmacherei? Und schließlich eröffnet er die Möglichkeit zum einzigen lauten und komödiantischen Augenblick auf der Bühne, als sich die Schauspieler das matschige Zeug um die Ohren werfen: Wer schmeißt denn da mit Lehm? (…) Ulrich Greb dreht (gemeinsam mit Dramaturgin Jurgita Imbrasaite) Lessings Nathan ganz schön auf links, wenngleich er sich nah am stark gekürzten Original bewegt.

(Karen Kliem, WAZ)

pressestimmen

Ulrich Grebs „Nathan“-Reflexion ist eine Art Mittelweg zwischen zwei radikalen Interpretationen des Stücks. Die eine stammt von Nicolas Stemann, der den Text am Hamburger Thalia-Theater angereichert mit ein bisschen Jelinek als fast pures Hörspiel ausstellte. Die andere – schon etwas ältere – von Claus Peymann, der in seiner großen Zeit am Bochumer Schauspielhaus den oft als kopflastig verschrienen „Nathan“ mit leichter Hand als abgründig märchenhafte Menschheitskomödie inszenierte. Der Moerser „Nathan“ stellt nun das Nachdenken über das Drama in den Vordergrund ohne ganz auf die spielerischen Möglichkeiten zu verzichten.

(Stefan Keim, nachtkritik.de)

pressestimmen

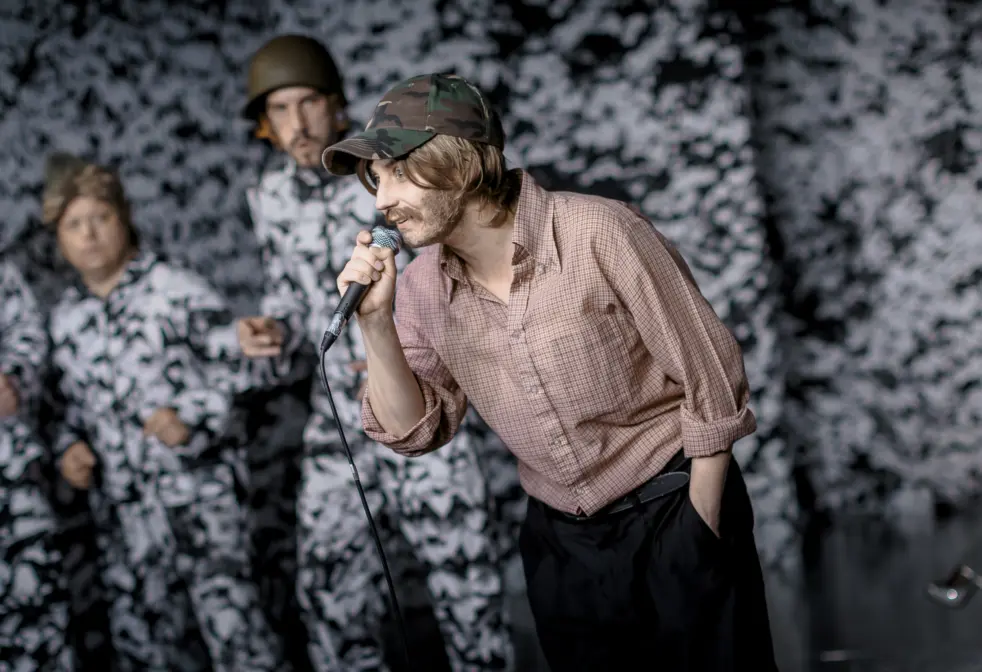

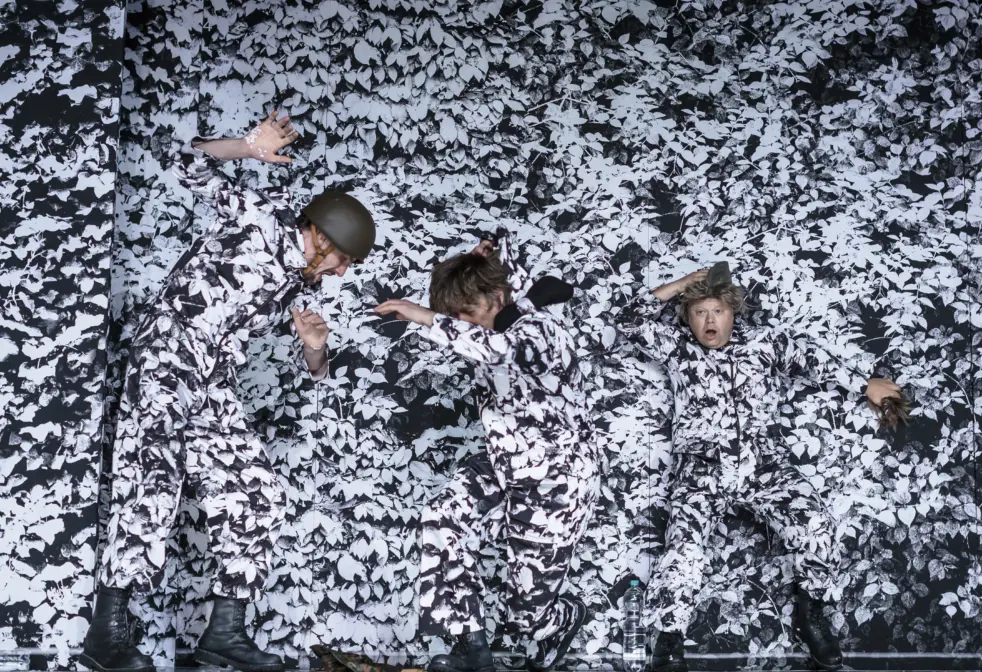

mann ist mann

mann ist mann

VON BERTOLT BRECHT

MUSIK VON PAUL DESSAU

Team

Mit:

Patrick Dollas

Matthias Heße

Marissa Möller

Frank Wickermann

Inszenierung: Philipp Preuss

Ausstattung: Ramallah Aubrecht

Dramaturgie: Nicole Nikutowski

Premiere Donnerstag, 15.05.2014 | Schloss

Fotos: Jakob Studnar

Galy Gay, der Mann, der nicht „Nein“ sagen kann, geht morgens einen Fisch kaufen und ist am Abend zum kampfbereiten Soldaten Jeraiah Jip mutiert. Bertolt Brechts frühes Lustspiel „Mann ist Mann“ ist eine Parabel auf die Austauschbarkeit menschlicher Identität. Es veranschaulicht in atemberaubender Geschwindigkeit und mit gnadenloser Ironie die Mechanik der Bestimmung menschlicher Identität durch den sozialen Kontext. Der Mensch, der nicht „Nein“ sagen kann, geht an dem Platz auf, an dem er gebraucht wird – allerdings erst, nachdem er aufgehört hat, ein Individuum zu sein.

„Der Krieg gilt einigen Philosophen als gesellschaftlicher Grundzustand und der Frieden ist nur eine temporäre Ausnahme. Jede Nachkriegsgeneration ist demnach immer schon eine Vorkriegsgeneration. Wir begreifen Krieg inzwischen nur mehr als weit entferntes abstraktes Geschehen, virtuell, medial in Grünlicht getaucht, ohne reale Anbindung. Das dem nicht so ist, davon könnten hunderte amerikanische und europäische Soldaten und tausende Opfer in Afghanistan und im Irak erzählen, wenn man sie denn fragen würde. Bert Brecht untersucht in „Mann ist Mann“ aber nicht nur ...

mann ist mann

... die absurde Kriegslogik, sondern auch das Vorläufige jeder Identität. Der Soldat ist eine Konstruktion, eine Montage, die im Menschen das gewaltgeile Kriegsgerät freilegt. Schon Arthur Rimbaud meinte ‚Ich ist etwas Anderes‘: Identität ist demnach eine Illusion mit Ablaufdatum und die Verwandlungsmöglichkeiten und Optionen unserer Identitäten könnte man „Freiheit“ nennen. Und die will gegen Gewalt verteidigt werden. Sei es mit Gewalt. Diese Freiheit nehmen wir uns.“ Philipp Preuss

„Mann ist Mann“ ist Philipp Preuss’ vierte Inszenierung am Schlosstheater. Seine Interpretation von „Mann ist Mann“ spielt mit der Inversion des Inklusionsgedankens. Brechts Theater beruht auf den Mechanismen der industriellen Moderne, in der die Masse der Individuen nach Brechts Worten »ihre Unteilbarkeit durch ihre Zuteilbarkeit« verliert. Die Thematik des Krieges, als extremste Form individueller Auflösung, ist zentral im Stück und galt Preuss als eine besonders dringliche: „Wir begreifen Krieg inzwischen nur noch als weit entferntes abstraktes Geschehen, virtuell, medial, ohne reale Anbindung – und trotzdem existiert er, sind wir indirekt beteiligt.“

mann ist mann

Regisseur Philipp Preuss will seinem Publikum das Gefühl geben, mittendrin zu sitzen in dieser Szenerie, die Bertolt Brecht in seinem Stück „Mann ist Mann“ zeichnete. … Die Szenenbilder, die der Regisseur in schneller Abfolge auf die Bühne bringt, wirken wie aus einem erfrischend jungen Videoclip.

Der Regisseur gibt seinen Schauspielern keine Requisiten an die Hand. Mal stellt ein ausgestreckter Arm, mal der Griff in den Schritt das Maschinengewehr dar. … Das Spiel des Ensembles ist pointiert und schnell.

(Anja Katzke, Rheinische Post)

pressestimmen

In einer Zeit, in der das Virtuelle sich mehr und mehr vor das Reale schiebt, ist das Konzept von Identität, das schon Brecht in Frage gestellt hat, endgültig brüchig geworden. Mann ist Mann, und Frau ist Mann, und Mann ist Frau. Also wird Galy Gay in Philipp Preuss‘ nur sanft aktualisierter, aber deutlich skelettierter Inszenierung von Marieke Kregel verkörpert. Ein angeklebter Schnurrbart, aufgemalte Bartstoppel und ein gerade in Stressmomenten verstärkt auftretender Sprachfehler reichen der Schauspielerin, um sich die Identität des Packers perfekt anzueignen. … Dabei hatte Galy Gay bei Preuss durchaus die Chance, sein altes Leben zu behalten und den drei von Frank Wickermann, Patrick Dollas und Matthias Heße verkörperten britischen Soldaten zu entkommen, die ihn als Ersatz für ihren bei einem versuchten Raubzug verloren gegangenen Kameraden brauchen. Marieke Kregel steht in diesem Moment vorne auf der Bühne und wiederholt immer die gleichen Sätze, dass sie gehen könnte, aber vielleicht doch noch gebraucht wird. Währenddessen gehen ...

pressestimmen

... die anderen im Hintergrund wieder und wieder von rechts nach links und von links nach rechts. Jedes Mal blicken sie kopfschüttelnd und voller Verachtung zu Gay und stöhnen merklich auf. Er soll endlich verschwinden. Doch dazu kann er sich einfach nicht durchringen.

Dieses sinnlose Verharren ist zunächst nur ein grandioser komödiantischer Moment. Doch je länger er währt, desto quälender und bitterer wird er. … Marieke Kregels Galy Gay will seine Identität loswerden und sein bisheriges Leben verlieren. Ein Einzelner zu sein, selbst wenn dieser Einzelne alles bejaht, ist Arbeit und damit anstrengend. Und so liegt in Marieke Kregels Blick eine seltsame Gier, die später, wenn die Soldaten Galy mit einem falschen Geschäft locken, noch einmal aufblitzen wird.

(Sascha Westphal, nachtkritik.de)

pressestimmen

Das Brecht-Stück heißt zwar „Mann ist Mann“, mit dem das Schlosstheater Moers jetzt Premiere feierte, aber die großen Rollen hatten Frauen. Die Männer waren austauschbares Beiwerk, auch wenn sie heiter zeigten, wie man Elefantenohren spielt oder Schäferhunde. Aber damit trifft Philipp Preuss als Regisseur ja auch schon eine klare Aussage in dem Stück, in dem es um schwindende Individualität geht, darum, „einen Menschen zu montieren“.

Insofern ist es fast folgerichtig, die Rolle des Galy Gay, der morgens Fisch kaufen geht und abends zur menschlichen Kampfmaschine geworden ist, mit einer Frau zu besetzen. Und mit was für einer. Marieke Kregel hat eine solch großartige Leistung abgeliefert, mal mit, mal ohne Sprachfehler, eine solche Bühnenpräsenz hingelegt, dass die Moerser es umsomehr bedauern werden, dass sie in der kommenden Spielzeit nicht mehr zum Ensemble gehören wird. Die zahlreichen Bravorufe am Schluss galten ihr allein – zu Recht.

(Karen Kliem, WAZ)

pressestimmen

mehr ...

Das Thema der Spielzeit Inklusion aufgreifend veranstaltete das Schlosstheater verschiedenste Rahmenprogramme mit unterschiedlichen Kooperationspartnern. Themen waren unter anderem inklusive Theaterarbeit, Depression, interreligiöse Toleranz und Inklusion auf dem Arbeitsmarkt.

Symposium Homo oeconomicus, 20.+21. Juni 2014

Gemeinsam mit dem NRWKULTURsekretariat veranstaltete das Schlosstheater unter dem Titel Sichtungen II: homo oeconomicus ein zweitägiges Symposium, das mit international renommierten Referent*innen alternative Menschenbilder diskutierte, die von Kooperation als erfolgreicher evolutionärer Strategie ausgehen. Angesprochen wurde eine Bandbreite von Themen, die ebenso die Urbanität, die Zukunft der Sozialsysteme wie auch neue Formen und Definitionen der Solidarität und der Arbeit umfassten.

mehr ...