Spielzeit 12/13

Unter dem Motto „Zwei Grad Plus“ steht die Auseinandersetzung mit den Folgen des Klimawandels und unserer Verantwortung für die Veränderungen der Natur im Zentrum der Spielzeit 2012/13. Seit Jahren wird eine unkalkulierbare Eigendynamik des Weltklimas prognostiziert, wenn es nicht gelingt, die globale Erwärmung auf zwei Grad zu begrenzen. Dazu müssten bis 2050 mindestens 80 Prozent der CO2-Emissionen reduziert werden. Die reale Situation sieht anders aus: 2010 war das Jahr mit den weltweit größten je gemessenen Kohlendioxid-Emissionen.

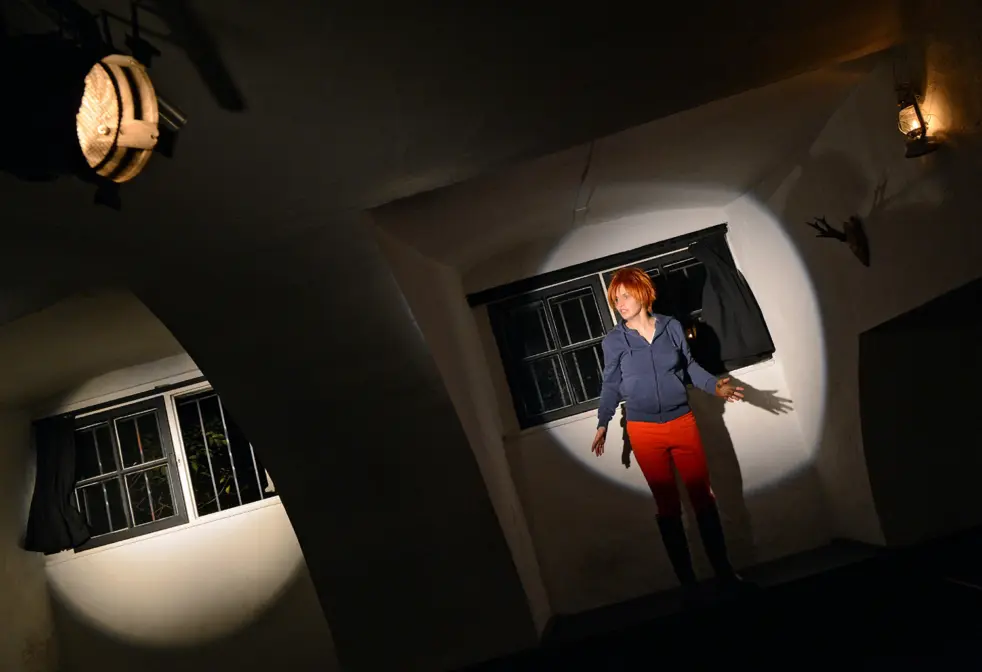

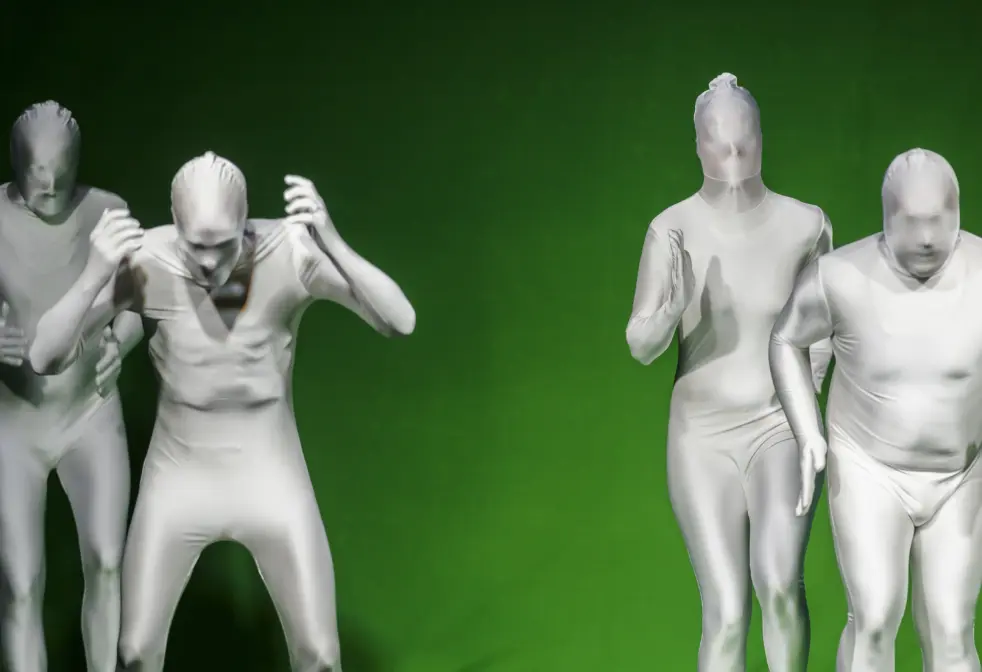

In unseren Inszenierungen versuchen wir, die oft abstrakten und zeitlich schwer fassbaren Dimensionen des Themas sinnlich erfahrbar zu machen. Darüber hinaus werden wir durch Vorträge, Diskussionen und in Zusammenarbeit mit regionalen Initiativen das Themenfeld erweitern und Möglichkeiten des persönlichen Engagements vorstellen. Eher dramatische Stoffe von Henrik Ibsen, Gaétan Soucy, Elfriede Jelinek und Händl Klaus kreisen rund um mittelbar und unmittelbar umweltbedingte Katastrophen. Mit den Projekten „Robinson und Freitag“, „Futur II“, einem sarkastischen Recherche-Spiel mit dem Klima-Ernstfall, „I would prefer not to“ und der Zukunftswerkstatt des Jungen STM „TOPIA“ versuchen wir Impulse zu geben, wie ein verantwortliches Zusammenleben mit der Natur aussehen könnte.

Die Spielzeit steht im Zeichen akuter gesellschaftlicher Zukunftsfragen, dabei ist unsicher, wie viel Zukunft das Schlosstheater Moers selbst noch hat. Die Stadt sieht sich auf Grund der prekären Finanzsituation erneut gezwungen, ihre „freiwilligen“ Leistungen – und damit auch das Theater – in Frage zu stellen. Eine im Juni veröffentlichte „Streichliste" sah eine Schließung des Theaters ab 2015 vor.

In dieser schwierigen Situation schlossen sich zehn Moerser Kulturvereine – darunter die Freunde des Schlosstheaters Moers e.V. – zur Initiative "Kulturstadt Moers" (www.kulturstadt-moers.de) zusammen und protestierten gegen die Einschnitte in die gewachsene Stadtkultur. Rund um die Debatte um den HSP und die Aufnahme der Stadt Moers in den Stärkungspakt des Landes initiierte das STM zum Auftakt der Spielzeit 2012/2013 verschiedene Veranstaltungen: Die Podiumsdiskussion „Stärkungspakt trifft Stadtkultur – Wirkungen und Nebenwirkungen eines Rettungsversuchs“ mit der Regierungspräsidentin Anne Lütkes wurde von WDR 3 als kulturpolitisches Forum gesendet. Aus dem Theaterfest wurde gemeinsam mit der Deutschen Oper am Rhein in Duisburg der NRW-Theatertag. Im Betriebshof des STM war ein 6-stündiges Bühnenprogramm zu erleben mit Künstler*innen, die ihre Wurzeln in Moers haben, Gästen von zwölf NRW-Theatern und einem Solidaritätskonzert der bekannten Dortmunder Bigband THE DORF.

In intensiven Verhandlungen konnte eine Mehrheit der Politikerinnen und Politiker davon überzeugt werden, dass weitere, über die 2010 im Haushaltssicherungskonzept (HSK) beschlossenen Sparmaßnahmen hinaus, unweigerlich die Schließung des Theaters zur Folge haben. Da dies mehrheitlich nicht gewollt war, ist der Fortbestand des Schlosstheaters bis auf Weiteres gesichert.