Spielzeit 11/12

„Hin & Weg“ – Grenzen und ihre Überschreitungen standen im Mittelpunkt Spielzeit 2011/12. Zu nächst mit literarischen, musikalischen und psychologischen Zugängen in der surrealen Bergklinik-Welt im „Zauberberg“, einer Flughafen-Abfertigungshalle in „HIN&WEG“ und in der Strand-Zirkus-Welt der „Seiltänzerin“. In der zweiten Spielzeithälfte dann mit dem Start der durch mehrere Fördergeber und viele Unterstützer ermöglichten Projektreihe „überGehen – Lebensgrenzen, Todesbilder und Abschiedskultur“ und den Uraufführungen des Rechercheprojekts „Elefant im Raum“, Susan Sontags „Todesstation“, sowie der Ausstellung „Ein Koffer für die letzte Reise“, einer Mal- und Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche sowie zahlreichen Vorträgen, Diskussionen und Workshops. Zum Abschluss der Spielzeit ging es dann in Edward Albees „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ um Grenzüberschreitungen im inneren Familienkreis einer Ehe.

Die Projektreihe „überGehen“ und die Vielfalt der Zusatzveranstaltungen wurde möglich durch die Kooperation und Vernetzung mit Einrichtungen in Moers und der Region, u.a. mit dem Verein „OMEGA – Mit dem Sterben leben e.V.“, dem Düsseldorfer Kinderhospiz „Regenbogenland“, sowie Kliniken, regionalen Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und weiteren sozialen Einrichtungen. Ein Netzwerk, das dem Projekt und den begleitenden Veranstaltungen eine breite, soziale Basis gab.

„Das Schlosstheater Moers hat schon Projekte über Demenz und Armut gemacht und damit viel Aufsehen erregt. Zu Recht, denn hier gelang die Kombination von künstlerisch hochwertigen Aufführungen mit spannenden Vorträgen und Diskussionen. Über Themen, bei denen die meisten immer noch nicht gerne genauer hinschauen. In der Reihe „überGehen“ ging es um die Ausgrenzung des Todes aus unserem Leben, um das Abschieben von Schwerkranken, um die Veränderungen, die Todesnähe auslöst. Und man spürte, das hier Kompetenz gewachsen ist beim Umgang mit Menschen und ihren Grenzerfahrungen. Theater als offene, ehrliche Recherche, humorvoll und provokant, feinfühlig und bildermächtig. Das kleine Schlosstheater ist dafür ein idealer Spielraum, gerade wegen seiner Überschaubarkeit. Hier kann direkte Kommunikation stattfinden.“ (Deutsche Bühne, 5/2012)

In der Spielzeit 2011/12 ist das Schlosstheater Moers durch drei Auszeichnungen überregional gewürdigt worden. „Der Geizige“ nach Molière in der Regie von Philipp Preuss wurde als eine der besten Inszenierungen der Spielzeit zum NRW-Theatertreffen 2012 nach Oberhausen eingeladen und erhielt dort gleich zwei Preise. Das experimentelle Aufklärungsstück „Bonnie und Carl“ für Kinder von Anne Tenhaef wurde zum Kinder- und Jugendtheatertreffen „Westwind“ eingeladen. Und die Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft prämierte die „überGehen“-Reihe mit der Auszeichnung „faktor kunst“ für partizipative Kunstprojekte.

Der Zauberberg

Der Zauberberg

VON THOMAS MANN

IN EINER FASSUNG VON RABEA KIEL

Team

Mit:

Patrick Dollas

Matthias Heße

Marieke Kregel

Katja Stockhausen

Frank Wickermann

Inszenierung & Fassung: Rabea Kiel

Bühne & Kostüme: Michaela Springer

Musik: Thomas Wegner

Dramaturgie & Mitarbeit Textfassung: Felix Mannheim

Premiere: 20.09.2011, Schloss

Fotos: Christian Nielinger

Eigentlich will Hans Castorp im Lungensanatorium nur seinen Vetter Joachim besuchen. Doch er bleibt sieben Jahre. Wie Parzifal den Gral sucht Castorp in der surrealen Atmosphäre der Bergklinik eine Wahrheit. Über Zeit, Liebe, Tod – das Leben. Dabei wird er angeleitet und getrieben von Settembrini, dem humanistischen Fortschrittsfanatiker, Naphta, dem düsteren Extremisten, Krokowski, Behrens, spiritistischen Ärzten. Und Clawdia Chauchat – seiner Liebe, die ihn dem Tod immer näher bringt.

Rabea Kiel, die zuvor unter anderem in Bochum und München inszenierte, stellte Thomas Manns Ringen um die „deutsche Seele“ ins Zentrum ihrer mit starken ästhetischen Setzungen arbeitenden Inszenierung. In Hans Castorp spiegelte sie die Zerrissenheit Manns selbst, die Orientierungslosigkeit einer Generation zwischen Fin de siècle, erstem Weltkrieg, Weimarer Republik und Nationalsozialismus.

der zauberberg

Rabea Kiel kommt in ihrer stark reduzierten Inszenierung mit fünf Akteuren aus, die alle bis auf Patrick Dollas als Castorp mehrere Rollen spielen, was manchmal dem Reiz der Verwirrung, manchmal aber auch dem Sanatoriums-Chaos dient. Wie immer geht es um alles. Um Rest-Zeit, unerfüllte Liebe, den drohenden Tod und natürlich um die Suche nach der einen Wahrheit, die den Absturz in den Abgrund verhindert. Alles wunderbar kurzweilig und köstlich real verqualmt. Die Regisseurin interessiert sich auch dafür, wo Thomas Mann heute stünde und welche Erkenntnisse er wohl verarbeitete. Eine sehenswerte Inszenierung.

(Peter Ortmann, trailer)

pressestimmen

Es sind gerade die Bilder, die sich im Gedächtnis einprägen und mit denen die junge Regisseurin Rabea Kiel die sprödesten und sperrigsten Passagen des Zauberbergs in ihrer Inszenierung lebendig und greifbar macht. Der Regisseurin gelingt es, große, spannende und humorvolle Theatermomente auf der kleinen Bühne im Schloss zu erzeugen, auch durch Videosequenzen, wodurch die fratzenartigen Gesichter übergroß ins Publikum blicken. Diese besonderen Augenblicke erschafft sie aber nicht alleine, das Premierenpublikum erlebte ein enorm starkes Ensemble, jederzeit präsent und sehr spielfreudig.

(Anja Katzke, Rheinische Post)

pressestimmen

Wortgewaltig kam die Inszenierung von Gastregisseurin Rabea Kiel daher, lang, aber bei weitem nicht langatmig. Dafür sorgte allein schon die geschlossen gute schauspielerische Leistung des Ensembles. Unbedarft lässt Regisseurin Rabea Kiel ihren Castorp im ersten Teil des Stückes wie einen blonden Hans im Glück in die morbide Welt des Zauberbergs eintauchen, auf der Suche nach Antworten. Ein moderner Parzifal auf der Suche nach dem Gral. Eine weiße Wand mit kleinen und großen Fensterausschnitten trennt als Bühnenbild die in sich geschlossene Welt des Sanatoriums von der Außenwelt. Wie in einem Kasperletheater tauchen der düstere Radikalist Naphta, dem Frank Wickermann das nörgelnde Lispeln eines Reich-Ranicki leiht, und sein Gegenpart, der humanistische fortschrittsgläubige Settembrini in den Fenstern auf und ab, um den blonden Hans auf ihre Seite zu ziehen. Hier werden die großen Karten gespielt. Zeit, Liebe, Tod – und die Suche nach einer Wahrheit, all das immer am Rande des Abgrunds. Nach der Pause öffnet sich das Bühnenbild und gibt die Innenansicht der Klinik frei. So wird nicht nur Castorp, sondern auch der Theaterbesucher zum Patienten im Sanatorium. Wird Teil des Stillstands und der desorientierten Klinik-Belegschaft, die sich mit kurzen, immer schaler werdenden Vergnügen über Wasser hält.

(Gabi Gies, NRZ)

pressestimmen

HIN&WEG – Die Kunst des Abgangs (UA). Eine musikalische Grenzüberschreitung

HIN&WEG – Die Kunst des Abgangs (UA)

EINE MUSIKALISCHE GRENZÜBERSCHREITUNG

Team

Mit:

Patrick Dollas

Matthias Heße

Marieke Kregel

Anandita Schinharl

Katja Stockhausen

Frank Wickermann

Inszenierung & Textfassung: Ulrich Greb

Bühne: Birgit Angele

Kostüme: Elisabeth Strauß

Musikalische Leitung: Achim Tang

Band: Simon Camatta (dr) | Achim Tang (bs) | Philip Zoubek (p)

Dramaturgie: Sabrina Bohl | Felix Mannheim

Premiere: 22.10.2011, Theaterhalle am Solimare

Fotos: Christian Nielinger

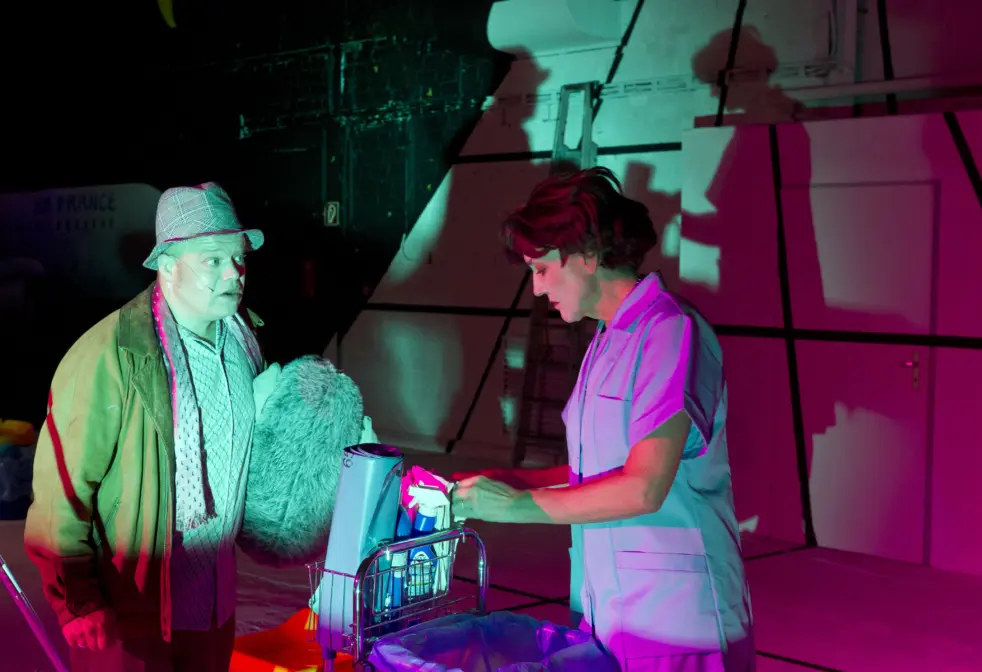

Ab 22.10.2011 präsentiert das Schlosstheater eine musikalische und poetische Reise der besonderen Art in der Theaterhalle. Ulrich Grebs Inszenierung „HIN&WEG“ wird die Bühne wird zu einem Transitraum, in dem gesucht und gesehnt, gehofft und gebangt, gekommen und gegangen wird. Herr Schmidjes hat den Blues, Herr Durow Verspätung, Birgit und Lutz trennen sich, Cameron Ray randaliert und klaut Koffer, Shazor Mengal will heiraten, Ronnie wird vermisst – und so mancher wirkt verdächtig. Mit großer Spiellust probieren die Schauspielerinnen und Schauspieler des Schlosstheaters die Kunst des Abgangs. Eine humorvoll-melancholische Reise mit überirdischen Songs von Franz Schubert, Frank Zappa, Rio Reiser, Amy Winehouse, John Lennon, Ton Steine Scherben, Dalida, David Bowie, Gentleman und vielen anderen, – und allem voran in den Klangwelten des HIN&WEG Trios unter der musikalischen Leitung von Achim Tang, dem aktuellen Improviser in Residence des moers festival.

Hin&Weg - die kunst des abgangs

„Hin & Weg – die Kunst des Abgangs“ hat Schlosstheater-Chef Ulrich Greb seine „musikalische Grenzüberschreitung“ genannt, und das ist eine fein komponierte Song-Revue in einer Flughafenkulisse. Als Autor und Regisseur hat Greb ein buntes Szenen-Konfetti zurechtgeschnitten. Hier prallen Business-Terroristen und Putzfrauen, gescheiterte Popsängerinnen und prügelfreudige Urlauber, zurückgebliebene Liebeshälften, Herzleid- und Krebsverdachtsfälle aufeinander.Die extrafeine Songauswahl reicht von Peter, Paul & Marys „Leaving on a Jetplane“ über Rio Reisers „Junge am Fluss“ und Zappas „Broken hearts are for Assholes“ bis zu Gentlemans „Dem Gone“ und „Back to Black“ von Amy Winehouse. Vier Jahrzehnte Pop also, sinnträchtig gemischt.

(Jens Dirksen, NRZ)

pressestimmen

Das Publikum erlebt eine kurzweilige und humorvolle Inszenierung, in der es um mehr als nur Abflüge geht. Gleichzeitig lernt es eine andere Facette des Theaters kennen. Greb, der einmal mehr den Grenzgang wagt, erzählt die Geschichten nicht nur szenisch, sondern auch musikalisch. In Achim Tang, Improviser in Residence, hat der Regisseur einen kongenialen Partner gefunden, der nicht nur die Songs arrangiert und mit den Schauspielern einstudiert hatte, sondern während der Aufführung mit Drummer Simon Camatta und Pianist Philip Zoubeck für eine wunderbare musikalische Dramatik sorgt. Regisseur Greb schafft dazu eine Atmosphäre voller Melancholie, wie sie jedem Abschied innewohnt. Schon bald wähnt man sich mitten in einem Traum, in dem alles möglich scheint. Menschen, die den Mond vom Himmel holen oder Wände hochklettern, um dort im Scheinwerferlicht die Schwerkraft außer Kraft zu setzen.

(Anja Katzke, Rheinische Post)

pressestimmen

Die Seiltänzerin

Die Seiltänzerin

VON MIKE KENNY

Team

Mit:

Matthias Heße

Marieke Kregel

Inszenierung: Julius Jensen

Ausstattung: Christoph Rasche

Dramaturgie: Sabrina Bohl

Premiere: 10.11.2011, Theaterhalle am Solimare

Fotos: Volker Beushausen

Jedes Jahr bleibt manches wie es ist und manches ändert sich. Das erlebt Esme als sie wie jeden Sommer ihre Großeltern Stan und Queenie besucht. Immer noch werden Geschichten erzählt, im Meer geplanscht und gemeinsam gebacken. Aber irgendwie ist Opa geschrumpft und Esme mag kein Pfefferminz mehr. Vor allem ist Oma nirgendwo zu finden.

Als der Großvater endlich mit der Sprache herausrückt, kann Esme nur staunen: Queenie hat sich ihren heimlichen Traum erfüllt – und ist jetzt Seiltänzerin. Welcher Art dieser Abschied wirklich ist und wie sie ihn akzeptieren kann, erfährt Esme aber erst als sie einen Zirkus besucht in dem sie meint ihre Großmutter zu sehen, die ihr vom Seil aus zuwinkt. Zusammen mit ihrem Opa merkt Esme, dass der wahre Drahtseilakt nicht im Verharren liegt, sondern im Balancieren zwischen Erinnerungen und dem Weg, der vor uns allen liegt…

„Die Seiltänzerin“ ist ein poetisches Stück für Kinder von 5 bis 10 Jahren über den Fluss des Lebens, die Veränderungen im Laufe der Zeit und das Werden in ihr. Und über den Punkt wo sich Anfang und Ende, Jung und Alt, Vergangenheit und Zukunft im Jetzt und Hier berühren.

die seiltänzerin

Ja geht das denn, ausgerechnet zu Weihnachten ein Kinder- und Familienstück, das sich mit dem Tod beschäftigt? Unbedingt, wenn es so über die Bühne geht, wie bei dem STM-Stück „Die Seiltänzerin“. “Das war aber sehr schön“, seufzt ein sehr kleines Mädchen am Ende einer sehr gelungenen Premiere und scheint ganz und gar nicht traurig. Denn so wie Regisseur Julius Jensen das Stück von Mike Kenny inszeniert, bleibt Raum genug für den Blick nach vorn. (…) Julius Jensen macht aus der Seiltänzerin einen gelungenen Balanceakt über den Kreislauf des Lebens. Über die leise Traurigkeit aber auch die Hoffnung, die allem Abschied gleichermaßen innewohnt. Wie spricht man mit einem Kind über etwas, das einen selbst sprachlos machen kann? Wie beschützt man es vor dem Schmerz, den man selbst empfindet? All das balanciert das Schauspielerduo Kregel/Heße mit großem Gespür für den Moment aus.

(Gabi Gies, NRZ)

pressestimmen

Julius Jensen hat in den letzten Jahren schon einige erfolgreiche Kindertheaterstücke am Moerser Schlosstheater inszeniert, doch mit diesem Stück dürfte ihm ein ungewöhnliches Kunststück gelungen sein, nämlich sowohl die ganz kleinen als auch die erwachsenen Zuschauer gleichermaßen zu bezaubern.

(Jutta Langhoff, Rheinische Post)

pressestimmen

Elefant im Raum – Ein Projekt zum Überleben (UA)

Elefant im Raum – Ein Projekt zum Überleben (UA)

Team

Mit:

Matthias Heße

Katja Stockhausen

Janise Ebbertz I Lisa Gräf I Moritz Müller I Marcel Wald

Per Skype: Thao Pham I Franziska Wolf

Auf Video: Martin Betz I Mahmoud Bouassida I Tina Friede I Egzon Osmani I Alina Vahlhaus I Manuel

Textfassung & Inszenierung: Barbara Wachendorff

Bühne & Kostüme: Christoph Rasche

Video: Sven Stratmann

Dramaturgie: Felix Mannheim

Premiere 02.02.2012, Schloss

Fotos: Christian Nielinger

Regisseurin Barbara Wachendorff und Dramaturg Felix Mannheim führten für das Rechercheprojekt Interviews mit 18 jungen Menschen, die als Kinder oder Jugendliche lebensbedrohlich erkrankt waren, oder es noch sind – und entwickelten daraus zusammen mit dem Ensemble und zwei jungen ehemaligen Krebspatientinnen, die auf der Bühne mitspielten, das Stück. Barbara Wachendorff, die bereits für ihr Demenz-Projekt am Schlosstheater für den deutschen Theaterpreis „Der Faust“ nominiert wurde, öffnete einen sensiblen Raum des Übergangs, in dem Hoffnungen, Ängste, Wünsche, Fragen und Erkenntnisse aufschienen. Im Vordergrund standen dabei nicht Leidensgeschichten, sondern das, was wir von den Kindern und Jugendlichen, die sich viel zu früh mit Leben und Überleben auseinander setzen mussten, erfahren können. Die Inszenierung und die Originaltexte der jungen Menschen, luden dazu ein, die eigene Perspektive auf das Leben zu überdenken – und erzählten von großer Lebensfreude und -kraft.

Die Aufführungen stießen auf großes Interesse und wurden immer wieder von Gruppen aus Einrichtungen besucht, die sich professionell mit Sterbe- oder Trauerbegleitung beschäftigten und nach den Vorstellungen zu intensiven Publikumsgesprächen führten.

elefant im raum

Wachendorff stellt nicht Krankheiten aus, es geht ihr um das Entskandalisieren, um eine Normalität. Ausgestellt wird mittels der Schauspieler allerdings der Umgang anderer mit der Krankheit. Der der Eltern, Ärzte, Medien. Und nicht zuletzt auch der des Theaters und der Schauspieler selbst. Anstelle sie ohne weitere Umstände als emotionalen Rohstoff auszubeuten, reflektiert das Theater sich in seiner Kommunikations(un)fähigkeit mit den Schauspiel-Laien und deren Geschichten selbst. „Elefant im Raum“, der Titel des 90 Minuten langen Abends geht auf die Schilderung eines Leukämie-Kranken zurück. Während seiner Behandlungsphase wurde nie das Wort „Krebs“ in den Mund genommen, obwohl allen klar war, worum es ging. Darauf zielt die Aufführung ab: Bevor man den Krebs betrachten kann, muss erst einmal der Elefant gesehen werden.

(Guido Rademachers, Nachtkritik)

pressestimmen

Barbara Wachendorff, die bereits mehrfach Projekte auf der Grenze zwischen sozialer Wirklichkeit und Theater realisiert hatte, wagt eine mutige Inszenierung: Mit Krankheit und der Angst vor dem Tod befasst sich niemand gerne. Die Regisseurin nähert sich dem Thema auf zwei Ebenen. Sie dokumentiert die Fakten, um sie dann spielerisch aus dem realen Raum herauszuholen. Sie greift die Perspektive der jungen Menschen auf und lässt sie als Experten in eigener Sache auf der Bühne und in Zitaten zu Wort kommen.Es gelingt ihr, mit Hilfe von Janise Ebbertz, Lisa Gräf und den anderen jungen Leuten, die bereit waren, über das Erlebte in einer Videobotschaft zu sprechen, das Wort Lebensfreude neu zu definieren. Barbara Wachendorff inszeniert unangestrengt, gibt dem Stück eine wohltuende Leichtigkeit, indem sie Späße wagt. Gleichzeitig gelingt es, berührende Momente zu schaffen.

(Anja Katzke, Rheinische Post)

pressestimmen

Es dauert am Schluss ein bisschen mit dem Applaus. Es ist auch kein frenetischer Jubel, der ausbricht. Es ist eher eine Atmosphäre der Demut, die sich entfaltet angesichts der unterschiedlichen Schicksale, die der Zuschauer in eineinhalb Stunden kennengelernt hat. Und wo der „Elefant im Raum“, die unausgesprochene Krankheit, doch benannt wird. Barbara Wachendorff hat es aber streng vermieden, ein Rührstück zu machen. In drei fast klamaukigen Episoden nimmt sie den Berichten der jungen Leute die Schwere. Indes tut sie das so betont, dass das kurze Lachen für zwischendurch das Thema nicht überlagert. Katja Stockhausen und Matthias Heße können auch ganz anders, aber in „Elefant im Raum“ nehmen sie sich zurück, überlassen die Bühne den Betroffenen Janise Ebbertz und Lisa Gräf sowie den Videos und unverfälschten Texten anderer junger Leute, die Wachendorff und Dramaturg Felix Mannheim für das Projekt in ganz Deutschland interviewt haben. Und die haben mit ihren Berichten den Theaterleuten gezeigt , wie ein Stück zum Tod geht: Indem das Leben Thema ist und nichts ausgeblendet wird.

(Karen Kliem, NRZ)

pressestimmen

Dramatisierung, übertriebene Emotionalisierung ist die Sache der feinfühligen, menschlich warmen Aufführung nicht. Überzeugend vermittelt sie uns, dass ein „normaler“ Umgang mit den Betroffenen besser ist als übertriebenes, schlimmstenfalls gar geheucheltes Mitleid.

(Dietmar Zimmermann, Theater pur)

pressestimmen

Es sind die kleinen Dinge, die das Glück ausmachen. Dramaturg Felix Mannheim und Regisseurin Barbara Wachendorff umgehen in ihrer episodenhaften Collage jede peinliche Bloßstellung, sie machen kein Betroffenheitstheater. Und doch geht diese Mischung zwischen Wirklichkeit und Inszenierung unter die Haut. Das Stück vertreibt das Gespenst des Schweigens, denn das Ungesagte wirkt oft unheilvoll, bleibt als „Elefant im Raum“.

(Ariane Schön, Coolibri)

pressestimmen

Todesstation (UA)

Todesstation (UA)

VON SUSAN SONTAG

Team

Mit:

Patrick Dollas

Matthias Heße

Marieke Kregel

Jakob Schneider

Katja Stockhausen

Frank Wickermann

Inszenierung & Textfassung: Ulrich Greb

Bühne: Birgit Angele

Kostüme: Elisabeth Strauß

Dramaturgie: Sabrina Bohl | Felix Mannheim

Premiere: 22.03.2012, Schloss

Fotos: Christina Nielinger

Die zweite Uraufführung innerhalb der Projektreihe war „Todesstation“ von Susan Sontag. Der experimentelle Roman, den die renommierte amerikanische Schriftstellerin als ihr persönlichstes Werk bezeichnete, thematisiert auf intellektuell- philosophische Weise eine Lebensreise im Angesicht des eigenen Todes, einen Trip, bei dem sich aus der Nahtod-Erfahrung heraus der Blick auf das eigene Leben grundstürzend ändert. Die Theaterfassung des Romans von 1967 ist eine Welt-Uraufführung. Für die szenische Umsetzung wurde entsprechend der experimentellen Form des Romans, eine eigene performative Erzählweise entwickelt, in einem von Birgit Angele aus Gazewaben konstruierten Parzellenraum, der Echokammer und Projektionsfläche in einem, Spiel, Live-Projektionen und Sounds zu ein komplexen Assoziationsgefüge verdichtet. Die Inszenierung wurde überregional besonders gewürdigt und stieß auf breite Resonanz.

todesstation

Die Aufführung bleibt nah an Sontags Roman, spiegelt das Kafkaeske und Surreale, das Diskursive und das Direkte, auch die kurzen, ironischen Genrezitate. Wie immer in Moers tragen herausragende Schauspieler den Abend. Frank Wickermann zeigt Diddy als eher mittelmäßigen Jedermann, ein verzweifelter Held wider Willen. Während Marieke Kregel als blinde Hester oft beherrscht bleibt, es aber unter dieser Oberfläche rätselhaft brodeln lässt. Die zwei pausenlosen Stunden sind forderndes, manchmal auch anstrengendes Theater. Aber es lohnt sich, den Gedankenspielen zu folgen, weil sie durch Grebs Regie und das tolle Ensemble Körperlichkeit und Sinnlichkeit erhalten.

(Stefan Keim, Die deutsche Bühne)

pressestimmen

Ein Abend, der es mit den Fragen nach Tod und Leben, nach Verantwortlichkeit für das eigene Erleben aufnimmt und sich gelungen in die Projektreihe „überGehen“ des Schlosstheaters zur vertuschten Allgegenwärtigkeit des Todes einreiht.

(Frederike Jacob, Theater der Zeit)

pressestimmen

Eine hochkonzentrierte und in ihrer Verlangsamung bestechende Ensemblearbeit mit zerfließenden Figurengrenzen. Nichts ist, wie es zunächst scheint.

(Ariane Schön, Coolibri)

pressestimmen

Es gibt sechs verschiedene Wirklichkeiten, die Birgit Angele in ihrem genialen Bühnenbild versinnbildlicht, indem sie den Raum durch transparente Gardinen in sechs Abteile abgrenzt. Durch die man gucken kann, greifen kann, sie verschieben kann und öffnen. Und dann sind da noch die Projektionen der Videokameras aus den sechs Abteilen, die auf die Gardinen gebeamt werden, sich überlagern, verschwimmen, verschwinden. Mit anderen Worten: der Zuschauer ist in diesen kurzweiligen zwei Stunden schon mal allein mit dem Sehen bestens beschäftigt. Auf der Bühne präsentiert sich ein putzmunteres Schlosstheater-Ensemble mit furchtbaren Siebziger-Jahre-Perücken, diesmal mit einem weniger kraftvollen, sondern einem ganz fein nuancierten Spiel. Kaum zu glauben, wie filmreif romantisch sich so ein Frank Wickermann in der Hauptrolle des verliebten Diddy Harron auch anhören kann. Dabei gönnt Ulrich Greb dem Publikum mit dem Gastschauspieler Jakob Schneider eine wunderbare Entdeckung. Dieser spielt die Frauenrolle der omnipräsenten Tante Jessie so gänzlich unalbern. Und der ganz kurz diesen irren Blick am Rande zum Wahnsinn aufflackern lässt und so gut beherrscht, dass man unweigerlich an Kinski denken muss. Ein großartiger, prallvoller Theaterabend im Rahmen der Projektreihe „überGehen“ mit einer Vielzahl von spannenden Erkenntnissen, die am Ende – ein Nichts ergeben. Und das ist ja auch etwas.

(Karen Kliem, NRZ)

pressestimmen

Intendant Ulrich Greb hat den 400 Seiten-Text der New Yorkerin bearbeitet und inszeniert, herausgekommen ist eine furchterregende Achterbahnfahrt durch die Psyche des Menschen in sechs Szenen. Greb inszeniert die Essenz eines Romans, der selbst schon als surreale Matrize für die Tatsachenbehauptung des Dinglichen um uns herum dient. In Moers geht es nur noch um die Verhandlung des Tatsächlichen jenseits der Realität, es geht um den Tod, die Spekulation des Folgenden, aber erst einmal um den Schwebezustand zwischen dem Hier und Dort. Im kleinen Theater mit seinen ausgezeichneten Schauspielern findet Greb Bilder, die an Charles Wilps Afri-Cola-Werbung erinnern, die in genau der Zeit entstanden wie Susan Sontags Roman. Auch hier wird das Rauschhafte zur Metapher von nicht greifbarer Bedeutung. Am Ende ist niemand auf der sicheren Seite, nicht die Protagonisten, nicht einmal die Zuschauer. Die Inszenierung schon gar nicht, und genau das hat Regisseur Greb so geplant, denn „Diddy geht weiter“.

(Peter Ortmann, Trailer)

pressestimmen

Grebs Theater ist sich seiner Mittel bewusst. Es fährt faszinierende Bilder auf, ist komisch, manchmal auch tiefernst und lässt die zwei Stunden Aufführungsdauer ohne Durchhänger vorübergehen.

(Guido Rademachers, www.nachtkritik.de)

pressestimmen

Gelungen ist sowohl eine spannende theatrale Umsetzung des intellektuell-experimentellen Romans als auch eine überzeugende Eingliederung dieser Geschichte in den Kontext des ambitionierten Moerser Projekts „überGehen“. Nie weiß der Zuschauer genau, ob er sich in einer realen oder einer eingebildeten Welt, im Leben oder in einem Übergangsstadium zum Tod befindet.

Assoziationen, Metaphern allenthalben – und viel Rätselhaftes: wie im Roman und doch entschieden weniger als dort, denn den Roman hat Ulrich Greb als Autor der Bühnenfassung radikal gekürzt. Übrig geblieben sind das Handlungsgerüst, neben wenigen Dialogen eine große Zahl erzählerischer Passagen und ein paar reflexive Überlegungen. Aktionen werden meist nur angedeutet. Das könnte ausgesprochen anstrengend werden, doch gelingt es den großartigen Moerser Schauspielern, allein mit ihrer suggestiven Sprache und der Intensität ihrer Beschreibungen Spannung zu erzeugen. Vor allem aber zeichnet sich die Aufführung durch Einfühlsamkeit und Poesie aus: Selten sahen wir den sonst so kraftvollen, in anderen Aufführungen oft lautstark und temperamentvoll agierenden Frank Wickermann so zart und sensibel wie hier als „Diddy“ Harron, der permanenten seelischen Schwankungen ausgesetzt ist; selten war Marieke Kregel so intensiv und sinnlich (und manchmal rätselhaft!) wie hier als Hester. Im Verein mit dem perfekten Einsatz von Musik und Licht halten uns die Schauspieler in dieser bei Schauspielern und Zuschauern hohe Konzentration erfordernden Aufführung zwei Stunden lang gefangen. Das Mikro- oder Teleskop, das Susan Sontag und Ulrich Greb auf die Welt von Dalton und Hester gerichtet haben, zeigt auf faszinierende Weise die Uneindeutigkeit unserer Seelenlandschaften und unserer Wahrnehmungen.

(Dietmar Zimmermann, www.theaterpur.net)

pressestimmen

Ulrich Greb greift geschickt die Erzählformen des Romans auf und gibt seiner Inszenierung damit eine intensive Spannung. Die Schauspieler sind Chronisten einer glücklosen Lebensreise, wobei offenbleibt, was Traum und Wirklichkeit ist. Sie kommentieren, blicken voraus und zurück, drängen aus dem Bewusstsein Harrons heraus, bevor er sich selbst zu Wort meldet. Ulrich Greb treibt das Spiel auf die Spitze, so dass alle beinahe synchron Diddys Gedanken preisgeben.

(Anja Katzke, Rheinische Post)

pressestimmen

Ulrich Greb vermeidet klug jeden Realismus und lässt sich in der theatralischen Umsetzung von Sontags Theorien leiten. So wird der Text nie mit Bedeutung aufgeladen, sondern es werden ihm Haltungen entgegen gesetzt. Oder er wird einfach gesprochen, oft mit großer Schönheit. Die bewegten, von den Schauspielern mit den Kameras live produzierten Bilder folgen Prinzipien der Fotografie. Durch genaues Untersuchen der Oberfläche dringen sie in diese ein, objektivieren scheinbar die subjektive Sinnlichkeit, sei es als Ausschnittvergrößerung oder Überblendung von Händen, Augen oder totem Material.

Im Lauf des gut zweistündigen, pausenlosen Abends wandelt sich das Sprechoratorium zum Spiel der Körper. Die Projektionen werden – wörtlich – in die Ecke gedrängt. Die Tische verschwinden im symmetrischen Labyrinth bewegter Vorhänge. „Entfremdung“ heißt das Zauberwort. Wenn es keine gemeinsamen Wahrheiten und/oder Wirklichkeiten gibt, wenn Erfahrungen per se nicht teilbar sind, ist der Mensch fürchterlich allein. Umgeben vom Rauschen der Bilder, mit Sichtlinien, die sich ständig verändern, stirbt er, mit der Verarbeitung überfordert, ab, geistig und emotional. Greb und sein vorzügliches Ensemble visualisieren das in alptraumhaft sachlichen Bildern und Klängen.

Am Ende ist der Raum ganz ausgeleert, gefüllt nur noch von den Körpern der Schauspieler, die immer näher zusammen rücken, sich etwa in einem berührenden Bild in einer Linie aneinander klammern, eine Polonaise der Zärtlichkeit. Besonders Frank Wickermann als Diddy und Jakob Schneider in der „Rockrolle“ als Hesters Tante setzen Sontags Gedanken spürbar eigene Widerstände entgegen und bringen so ihre Texte zur – manchmal auch komischen – Explosion. Mit bestechender ästhetischer Konsequenz und künstlerischer Konzentration ist in Moers eine dringliche, Susan Sontags Ideen und Ansichten produktiv und phantasievoll verarbeitende Aufführung gelungen.

(Andreas Falentin, Die deutsche Bühne)

pressestimmen

wer hat angst vor virgina woolf?

Wer hat Angst vor Virginia Woolf?

VON EDWARD ALBEE

Team

Mit:

Patrick Dollas

Marieke Kregel

Katja Stockhausen

Frank Wickermann

Inszenierung & Ausstattung: Philipp Preuss

Dramaturgie: Sabrina Bohl

Premiere: 20.05.2012, Kapelle

Fotos: Jakob Studnar

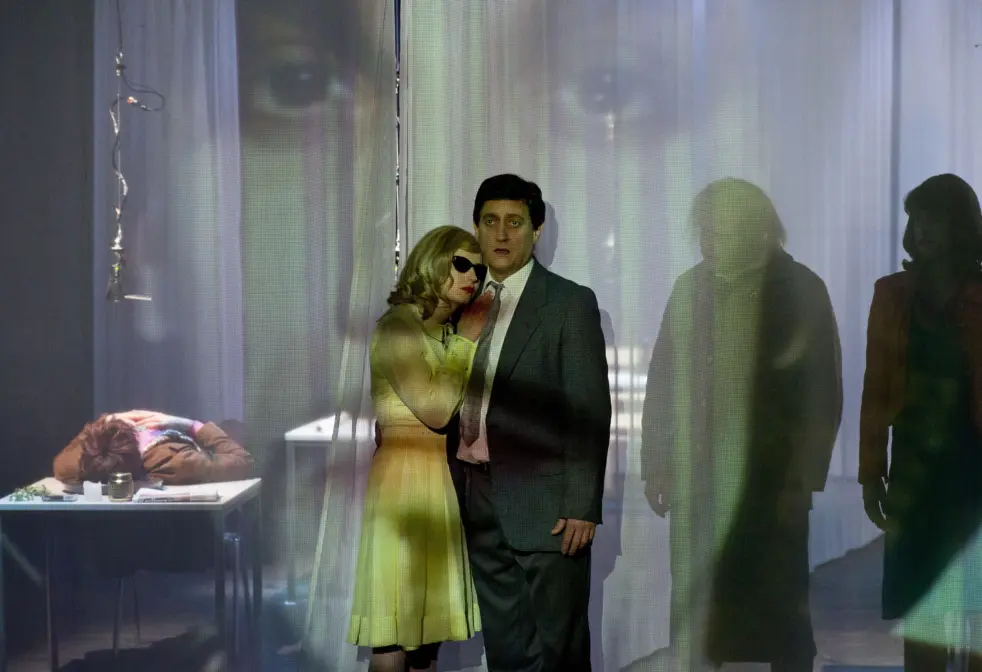

Auf einem amerikanischen College-Campus, eigentlich aber auf einem privaten Schlachtfeld, spielt die Handlung von Edward Albees bekanntestem Stück. Martha und George, ein Akademikerpaar, kehren nachts von einer Feier heim. Es wird viel getrunken, die Stimmung flirrt, erste Bösartigkeiten werden ausgetauscht. Doch erst als die Gäste, der junge Biologie-Professor Nick mit seiner Frau, dazu stoßen, kann die Show wirklich beginnen: Ein klaustrophobisches Kinderspiel um Macht – ein nächtlicher Kleinkrieg voller Demütigungen, Provokationen, enthüllter Lüste und bloßgestelltem Versagen.

Albees moderner Klassiker ist eine böse Zimmerschlacht, der mächtige Urtyp des modernen Ehedramas. Zwei Familien kreisen um die Frage: Wieviel verlogene Wahrheit und wahre Lüge verträgt ein Leben? Was bleibt, wenn plötzlich die existentielle Lebenslüge auffliegt?

wer hat angst vor virginia woolf?

Mit Albee hat man alles, wonach sich das vom „postdramatischen Theater“ ermattete Publikum sehnt: Psychologie! Charaktere! Beziehungsterroristen! Menschen aus Hass und Blut. Ein Streitlustspiel! Frank Wickermanns George ist ein müde gewordenes, zähnefletschendes Aufbäumen, Marieke Kregel legt die Rachefrust-Göttin Martha als Befriedigungsmangel auf zwei Beinen an, der sich in Niedertracht hüllt. Aber wichtiger noch ist das Timing, mit dem beide die blitzgescheiten, wie Seelenmesser durch die Luft wirbelnden Dialoge Albees zum Funkeln bringen. Regisseur Philip Preuss, dessen Moerser Moliere („Der Geizige“) gerade zum NRW-Theatertreffen eingeladen wurde, macht die ehemalige Friedhofskapelle zum fünften Akteur des Stücks. Der Tisch mittendrin mutiert zum Beziehungsschlachtfeld, und was da fortwährend spritzt und tropft und plätschert, ist ja nur Wasser – vielleicht wollen sie ja doch alle nur spielen; da fügt es sich denn auch, wenn Außenaufnahmen per Videokamera auf den Tisch des Hauses projiziert werden oder George den Text des Stücks im Buch nachliest. Langer, begeisterter Premierenbeifall nach äußerst kurzen zweieinviertel Stunden.

(Jens Dirksen, NRZ)

pressestimmen

Philipp Preuss, der Albees Stück für das Moerser Schlosstheater inszenierte, versucht gar nicht erst, sich in die starke Vorlage einzumischen, sondern baut darauf auf. Er nuanciert behutsam, verzichtet dort auf Requisiten, wo es nur der Imagination bedarf, und überzeichnet dort, wo Humor und Härte nötig sind. Der Abend gehört aber eindeutig Marieke Kregel, die als Martha auf der Klaviatur der Emotionen spielt. Sie giftet, geifert und streitet, um ihren Mann George (Frank Wickermann) vor den Gästen in seinem akademischen Scheitern bloßzustellen und ihn mit Worten zu verletzen, um im nächsten Augenblick selbst absolut verletzlich zu wirken. Preuss gelingt ein sehr dichtes und eindringliches Theaterstück, das Lachen zulässt, auch wenn es zuweilen im Halse stecken bleibt.

(Anja Katzke, Rheinische Post)

pressestimmen

Selten haben wir die unerbittliche Schlacht der Eheleute untereinander und in wechselnden Koalitionen gegeneinander mit solcher Wucht und Härte und schauspielerischer Variabilität ausgefochten gesehen. Selten zuvor kam uns in den Sinn, dass die Spiele, die die vier Protagonisten einander aufzwingen, im Grunde Sado-Maso-Spiele sind – wenn auch nahezu ohne jeden Körperkontakt. Und doch: In den Rundenpausen wird in Moers heruntergefahren, finden die Schauspieler zu fast zärtlichen Tönen – immer aber hat diese Zärtlichkeit und scheinbare Fürsorge etwas Lauerndes. Unendliche Power hat diese Aufführung, und ihr Rhythmus ist selbst dann gnadenlos, wenn er einmal ruhig und still wird.

Was wir erleben in Moers, ist nicht weniger als ein Schauspieler-Fest. Frank Wickermann, Marieke Kregel, Patrick Dollas und Katja Stockhausen geben bei aller Aufgedrehtheit ihren Figuren individuelle, psychologisch fundierte Charaktere. Kaputt sind sie alle, und wie das nach und nach aufgedeckt wird, ist ein Meisterwerk – von Albee, aber auch von Preuss und seinem Team.

Bösartig sind sie auch, Martha und George mehr als die beiden anderen. Aber berührend ist es, wenn Marieke Kregels Martha, als sie sich unbeobachtet fühlt, die Videoprojektion des Gesichts ihres so verhassten Gatten streichelt. Kurz danach richtet sie wieder erbarmungslose, eiskalte Augen auf ihren Mann. Und wütet und schreit und flirtet und flüstert und sondert das Gift eines Skorpions ab, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Entwicklung der am Schlosstheater Moers anfangs so blassen Marieke Kregel in ihrem zweiten Jahr nach Abschluss der Schauspielschule ist frappierend – und großartig mitzuerleben. ...

pressestimmen

... Frank Wickermann, der beruflich gescheiterte, von seiner Frau gedemütigte George, bläht sich auf, brüllt, presst mit ungeheurer Kraft die von keinem gewollten Geschichten und Spiele in die Runde, parodiert perfekt Adolf Hitler und Marcel Reich-Ranicki – und fällt dann immer wieder resignierend in sich zusammen. Doch dieser Kraftprotz wird so schnell nicht aufgeben… – Katja Stockhausen hat die schwierigste Rolle, da ihre Putzi im Text recht naiv und eindimensional angelegt ist. Wie sie zu Beginn die Betrunkene spielt, wie ernüchtert sie später aus ihrem Rausch aufwacht, wie sie in Form einer Horrorfilm-Parodie zum Glockengeläut (wir sind in der Kapelle!) als eine Art schwarze Glöcknerin von Notre Dame durchs Fenster einsteigt – das sind großartige schauspielerische Glanzstückchen. So hat diesem doch schon so abgespielt erscheinenden Stückchen auch die Regie viele sinnfällige kleine Ideen hinzugefügt – bis hin zu dem sich so furchtbar zuspitzenden Schluss, als Martha, noch nichts von dem ultimativen Vernichtungsschlag ihres Gatten ahnend, die Geschichte des gemeinsamen Sohnes erzählt. Frank Wickermanns George steht währenddessen im ehemaligen Altarraum der Kapelle und spricht eine Liturgie. Wir wissen, warum. Und so endet der Abend mit der Eingangsszene. Kann das Leben, kann die Ehe jetzt noch weitergehen? – Ja, sagt Philipp Preuß. Faites vos jeux, meine Damen und Herren. Die Schlacht ist aus – es lebe der Krieg.

(Dietmar Zimmermann, www.theaterpur.net)

pressestimmen